Wenn Dürre oder Überschwemmungen die Heimat unbewohnbar machen: Geograph Patrick Sakdapolrak und sein Team an der Universität Wien untersuchen in einem aktuellen EU-Projekt die Zusammenhänge von Klimawandel und Migration. Dabei kommen die Betroffenen selbst zu Wort.

09.06.2021 | [weiter]

Ein internationales Forscher*innenteam untersucht im EU-Projekt "Imptox", welche Rolle Mikro- und Nanoplastik für die menschliche Gesundheit spielen – der Schwerpunkt liegt dabei auf den Atemwegen. Mit an Bord ist Lea Ann Dailey vom Department für Pharmazeutische Technologie & Biopharmazie der Universität Wien.

09.06.2021 | [weiter]

Frauen verlangen in Österreich öfter die Scheidung als Männer – daran hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nichts geändert. Andrea Griesebner und ihr Team vom Institut für Geschichte der Uni Wien erforschen Eheprozesse vor kirchlichen und weltlichen Gerichten von Mitte des 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts und schaffen damit eine umfangreichte Datenbank.

09.06.2021 | [weiter]

ERC-Preisträgerin Jillian Petersen untersucht die Jahrmillionen alte Symbiose zwischen Tieren und Mikroben. Im Video nimmt sie uns mit in ihr Labor und erklärt, wie ihre Forschung für die Entwicklung neuer Therapien und Technologien genutzt werden kann.

09.06.2021 | [weiter]

Valeria Saggio, doctoral candidate at the Vienna Doctoral School in Physics, investigates the bridge between quantum physics and artificial intelligence. Her team was able to demonstrate that the learning time of agents can be reduced when quantum physics is used in the machine learning protocol.

05.05.2021 | [weiter]

Manchmal sucht die Wissenschaft nach Unterschieden – findet aber keine. Warum das eine gute Nachricht ist, erzählen der Kommunikationswissenschafter Hajo Boomgaarden und der Literaturwissenschafter Günther Stocker. Sie erforschen den Einfluss digitaler Medien auf die Erfahrung literarischen Lesens.

05.05.2021 | [weiter]

Die Herstellung abbaubarer Materialien, von Verpackungsmaterialien hin zu Dämmstoffen, ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Alexander Bismarck vom Institut für Materialchemie entwickelt in einem EU-Projekt Polymerschäume aus Cellulose – und nutzt dazu die Kulturtechnik des Brotbackens.

05.05.2021 | [weiter]

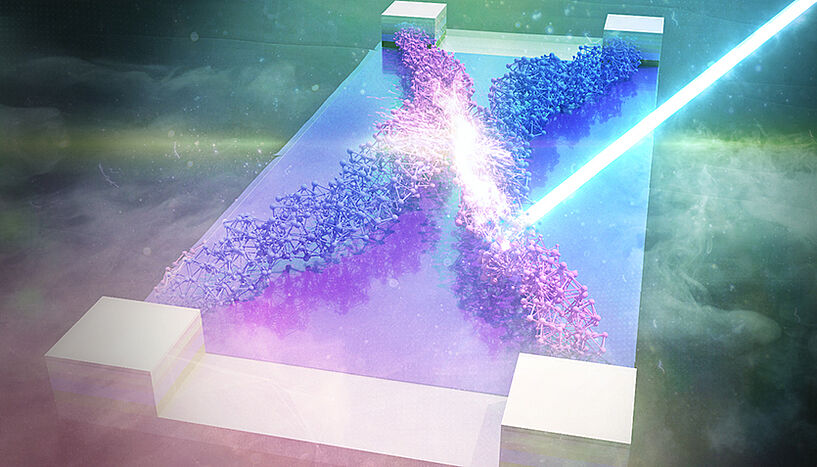

Can computers of the future consume less energy while still becoming more powerful, smaller and faster? Physicist Andrii Chumak believes this is possible. In his ERC project MagnonCircuits, he is testing the possibilities of magnonics technology, which could one day replace CMOS.

14.04.2021 | [weiter]

Johannes Herpell is a member of the Vienna Doctoral School of Ecology and Evolution. In his PhD thesis, he aims to strengthen plants with the help of bacteria instead of pesticides. The video gives an insight into his research.

14.04.2021 | [weiter]

Leistungsfördernd, blutdrucksenkend, gefäßerweiternd – das sind nur einige der nachweislich positiven Wirkungen der Roten Rübe. Oliver Neubauer, Ernährungswissenschafter an der Uni Wien, untersucht aktuell in einer klinischen FWF-Studie, ob das Wundergemüse auch präventiv medizinische sowie therapeutische Wirkung haben kann.

14.04.2021 | [weiter]

Wie nutzen Kinder und Jugendliche technologische Veränderungen und wie werden sie davon beeinflusst? Diese Frage stellt das europäische Forschungsprojekt DigiGen, an dem neun Partner aus ganz Europa beteiligt sind. Die Uni Wien beschäftigt sich mit dem Bereich Familie.

14.04.2021 | [weiter]

Können Computer der Zukunft mit weniger Energie auskommen, dabei aber noch leistungsfähiger und kleiner werden? Ja, ist sich Andrii Chumak sicher. In seinem ERC-Projekt "MagnonCircuits" testet er die Möglichkeiten von Magnonik-Technologie, die eines Tages Halbleiterbauelemente ablösen könnte.

14.04.2021 | [weiter]