Station Universität Wien: Töchterle auf Tour

Redaktion (uni:view) | 03. April 2013Im Rahmen einer Tour durch österreichische Universitäten besuchte Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle am Mittwoch, 3. April 2013, die Universität Wien. Empfangen wurde er durch Rektor Engl sowie Top-ForschInnen: Die ERC-Preisträger Michael Wagner und Matthias Horn und ihre Teams stellten aktuelle Forschungsprojekte vor und präsentierten die Großgeräteeinrichtung für Isotopenforschung an der Universität Wien.

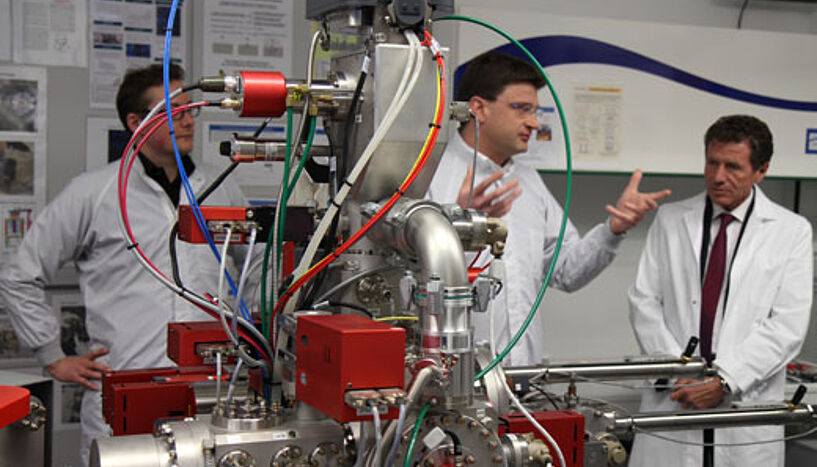

Um 12.30 Uhr traf der Minister am Standort Althanstraße 14 (UZA I) der Universität Wien ein – hier sind viele Departments der Fakultät für Lebenswissenschaften untergebracht – und wurde durch den Rektor sowie die beiden ERC-Preisträger Michael Wagner und Matthias Horn und ihren Teams vom Department für Mikrobielle Ökologie begrüßt. An der Fakultät für Lebenswissenschaften zeige sich der universitäre Gedanke der forschungsgeleiteten Lehre exemplarisch, so der Minister. (im Bild v.l.n.r.: Alexander Loy, Arno Schintlmeister, Matthias Horn, Michael Wagner, Karlheinz Töchterle, Heinz W. Engl, Eva Nowotny und Karl Schwaha).

Im vollbesetzten Hörsaal im Pharmaziezentrum der Universität Wien begrüßte Rektor Heinz W. Engl das Publikum, insbesondere die vielen Studierenden, die Universitätsratsvorsitzende Eva Nowotny, den Bundesminister Töchterle, Vizerektor Karl Schwaha sowie Horst Seidler, Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften. Rektor Heinz W. Engl: "Forschungsarbeiten, wie jene im Bereich der molekularen mikrobiellen Ökologie liefern das Basiswissen für künftige Innovationen". (Im Bild v.l.n.r.: Andreas Richter, Thomas Rattei und Alexander Loy)

Anschließend gab Michael Wagner, Leiter des Departments für Mikrobielle Ökologie, einen Einblick in seine Arbeitswelt und berichtete über die verbuchten Erfolge des Departments seit der Gründung im Jahr 2003 – darunter ein ERC Advanced-, ein ERC Starting Grant und ein START-Preis des FWF. Laut dem SAB Report 2012 sei die Universität Wien in Hinblick auf die Mikrobielle Ökologie "the leading concentration of excellence in the world". In seinem Kurzvortrag berichtete Wagner über die Parallelwelt der Mikroorganismen – die unsichtbaren Herrscher der Erde. "Wir untersuchen im Labor nicht anzüchtbare Mikroorganismen sowie deren Bedeutung für Umwelt und Medizin mit Hilfe modernster molekularbiologischer und analytischer Methoden", so Wagner.

Dagmar Wöbken, Arbeitsgruppenleiterin NanoSIMS Group, hielt den zweiten Kurzvortrag über die Funktion von Mikroorganismen im Boden – von der einzelnen Zelle zum Ökosystem. "Die globalen Stoffkreisläufe sind von Mikroorganismen abhängig". Wöbken war Doktorandin am Max-Planck-Institut in Bremen und ging als Postdoc nach Kalifornien, wo sie im Rahmen eines großen Kooperationsprojekts mit der Stanford University die Funktion von Mikroorganismen in komplexen Ökosystemen untersucht hat. "Dabei waren wir von NanoSIMS anhängig, um die einzelnen Zelle zu analysieren", so die junge Forscherin, die sich eigentlich in den USA als Wissenschafterin etablieren wollte. "Das Angebot von Michael Wagner konnte ich jedoch nicht ausschlagen, vor allem, nachdem ich vom NanoSIMS erfahren und gesehen habe, wie interdisziplinär an der Universität Wien gearbeitet wird."

Weiter ging es mit dem Thema Interaktion zwischen Bakterien und tierischen Einzellern. Matthias Horn, stv. Leiter des Departments für Mikrobielle Ökologie und Arbeitsgruppenleiter Mikrobielle Symbiosen, gab das Wort an Doktorandin Karin Aistleitner weiter. Die junge Wissenschafterin hielt einen erfrischenden Vortrag im "Pecha Kucha"-Stil. Bei der aus Japan kommenden Vortragstechnik ist die Anzahl der Bilder mit 20 Stück ebenso vorgegeben wie die 20-sekündige Dauer der Projektionszeit je Bild.

Matthias Horn stellte dem Bundesminister aktuelle Arbeiten des Departments vor, die vom globalen Stickstoff- und Kohlenstoffkreislauf bis hin zur Symbiose zwischen Chlamydien und tierischen Einzellern reichen. Die Studien liefern wichtige Erkenntnisse zum besseren Verständnis des globalen Klimawandels sowie der Entstehung bakterieller Krankheitserreger.

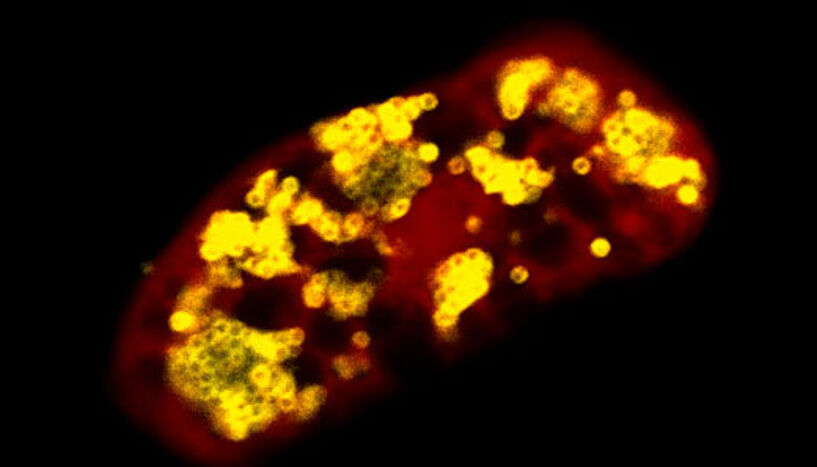

Den letzten Vortrag hielt der US-Amerikaner David Berry, der zuletzt als Postdoc an der Johns Hopkins University forschte. In einem Forschungsprojekt unter der Leitung von Michael Wagner ist ihm mit Hilfe der NanoSIMS-Technologie erstmals gelungen, in den Darm hineinzuschauen und einzelne Mikroorganismen beim Abweiden des Darmschleims zu beobachten.

Anschließend wurden dem Bundesminister die Laborräumlichkeiten in der Althanstraße präsentiert. Holger Daims erklärte Töchterle die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie. Diese ermöglicht die fluoreszenzmikroskopische Untersuchung sowie die dreidimensionale Rekonstruktion mikrobiologischer Proben. "Sie ist von zentraler Bedeutung für die Untersuchung nicht-kultivierter Mikroorgansimen", so Daims.

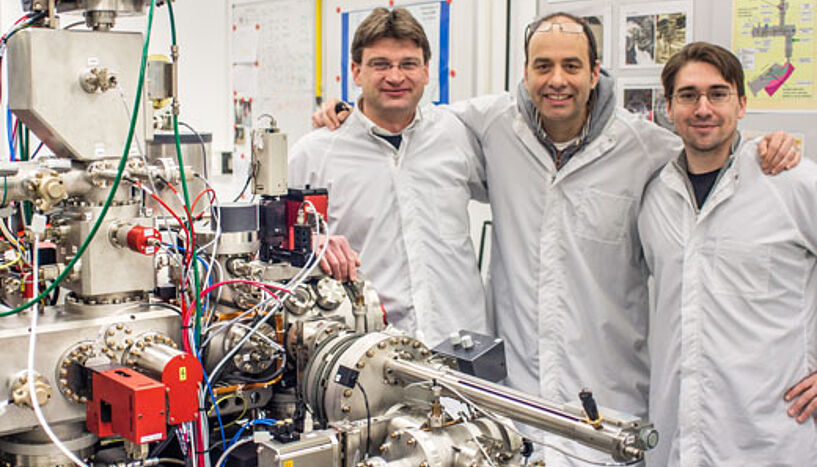

Weltweit gibt es nur 30 solcher Geräte – eins davon steht in der Althanstraße: Mit NanoSIMS ist es möglich, mit einer räumlichen Auflösung von unter hundert Nanometern festzustellen, aus welchen Elementen – und deren Isotopen – Mikroorgansimen aufgebaut sind, und diese Daten bildlich dazustellen. "NanoSIMS kann damit die Aktivitäten einzelner Zellen in ihren Ökosystemen dokumentieren", so Arno Schintlmeister (Bildmitte).

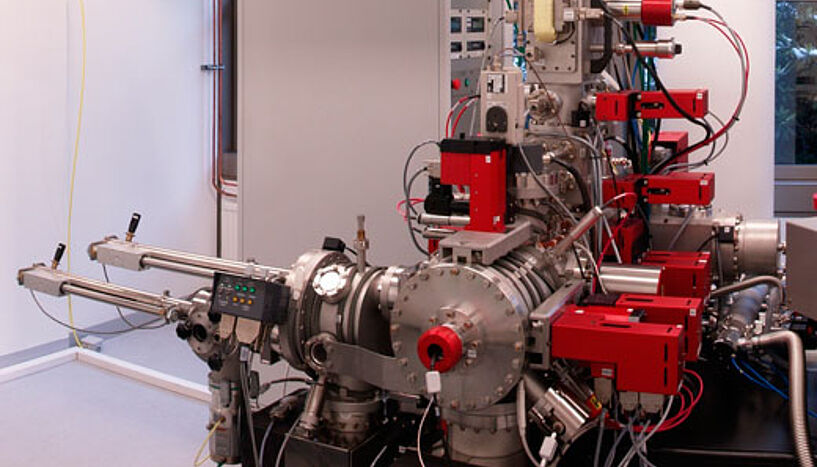

Zum Abschluss stellte Andreas Richter, Vizedekan der Fakultät für Lebenswissenschaften, das Isotopenlabor SILVER vor. "Es zählt zu den 20 führenden Labors der Welt", so Richter. Mit seinen vier Isotopenverhältnis-Massenspektrometern setzt das Labor neue Maßstäbe im Bereich moderner Umweltforschung (im Bild Andreas Richter und Eva Nowotny).

Thema der Gespräche zwischen Rektor Engl, den Forschern und dem Bundesminister war an diesem Tag auch der Dialog der Universität mit Wirtschaft und Gesellschaft, der neue Ideen hervorbringe: Die Universität Wien sehe sich als "Innovationslabor".

Die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen gelinge nur, wenn Universität und Gesellschaft einander offen begegnen und die an der Universität Wien und in der Wirtschaft vorhandenen Kompetenzen zum gegenseitigen Nutzen bündeln.

Das abschließende Buffet bot Raum für weiteren Austausch und Networking. (red/ps, Fotos: Marion Wittfeld)

LESEN SIE AUCH:

› Artikel "Hardcore-Grundlagenforschung zu Nitrifikation"

› Artikel "NanoSIMS: Schleimfressern im Darm auf der Spur"

› Artikel: "Wenn Bakterien zellulären Selbstmord verhindern"

- zur Pressemeldung (inkl. Fotodownload)

- Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

- Rektorat der Universität Wien

- Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien

- Max F. Perutz Laboratories (MFPL)

- Großgeräteeinrichtung für Isotopenforschung an der Universität Wien

- Department für Mikrobielle Ökologie