Mit den Augen von Cupiennius salei

| 13. Februar 2015Neurobiologen der Fakultät für Lebenswissenschaften vermuten schon länger, dass Spinnenaugen ein ausgeklügeltes visuelles System sind. Mit Hilfe von virtuellen Realitäten versuchen sie nun, das zu beweisen.

Axel Schmid und Martin Streinzer haben für ihre Protagonisten eine Arena aufgebaut. Und: Nein, das hat nichts, aber auch schon gar nichts mit Gladiatorenspielen zu tun. Die beiden Wissenschafter vom Department für Neurobiologie der Fakultät für Lebenswissenschaften beobachten in dieser Arena Spinnen, um mehr über deren Fähigkeiten, Entfernungen abzuschätzen, herauszufinden. Ihr FWF-Projekt heißt – wie könnte es anders sein – "Entfernungsunterscheidung bei einer Spinne".

Natürlich handelt es sich nicht um irgendeine Spinne: Die fast handtellergroße Cupiennius salei lebt in Süd- und Mittelamerika, wo sie sich tagsüber in Bromelien oder Bananenstauden versteckt und bei Einbruch der Nacht auf Jagd nach Insekten geht. Axel Schmid beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der visuellen Wahrnehmung und der Verschaltung des Spinnenauges mit dem Gehirn. Da Cupiennius salei nachtaktiv ist, nahm man lange Zeit an, ihr visuelles System spiele eine untergeordnete Rolle. Schmid und seine Mitarbeiter überprüften diese Annahme in den vergangenen Jahren daher mit verschiedenen Tests.

In der Arena

Und hier kommt die eingangs erwähnte zwei Mal zwei Meter große Arena wieder ins Spiel: So nennen die Wissenschafter die weiße Box, in die sie jeweils eine der Spinnen setzen und an deren Wände verschiedene Objekte platziert werden können. "Wie haben zum Beispiel unterschiedlich große Balken aus schwarzem Karton ausgeschnitten", sagt Spinnenforscher Martin Streinzer und beobachtet, wie die Reaktion der Spinnen ausfällt. "Sie laufen eigentlich immer zum größeren Streifen." So kann man vieles testen. Zum Beispiel geben die Versuchstiere – man hat einige hundert in der Zucht – hochgestellten bzw. breiteren schwarzen Balken den Vorzug gegenüber niedrigeren bzw. schmäleren.

Schmid und seine Mitarbeiter gehen davon aus, dass die Strategie der dämmerungsaktiven Tiere von Fluchtverhalten geprägt ist und sie einfach versuchen, einen Unterschlupf in der weißen Arena zu finden. Ein großes dunkles Objekt ist da wohl attraktiver und könnte ein Unterschlupf sein.

Viele Augen – unterschiedliche Aufgaben

"Die Spinnen, mit denen wir arbeiten, haben acht Augen", sagt Streinzer. "Wie fast alle Spinnen. Sie sind nach Aufgaben unterteilt: Zwei Hauptaugen sind nach vorne gerichtet und für Formensehen verantwortlich, die Nebenaugen sind Bewegungsdetektoren, die nach hinten und seitlich ausgerichtet sind." Die Augen sind sehr lichtempfindlich, also ideal darauf abgestimmt, was Spinnen machen – in der Dämmerung jagen. "Nach und nach kommen wir dahinter, dass dieses visuelle System aber noch viel mehr kann: Aus den Arenaversuchen wissen wir jetzt, dass die Spinnen Entfernungen abschätzen können", so Spinnenexperte Streinzer. Bietet man den Spinnen ein näher und ein ferner scheinendes Objekt, bevorzugen sie eindeutig das nähere.

Schmid ergänzt: "Das ist unter Wirbellosen eine extrem seltene Fähigkeit, und bisher einmalig bei einem Tier, dessen Sehfelder der linken und rechten Augen nicht überlappen und die daher über kein Stereosehen verfügen". Die Erklärung der beiden Forscher: "Die Spinnen scheinen Bewegungsparallaxen zu nutzen. Sie laufen also nicht gerade auf das Objekt zu, sondern im Zickzack. Dabei verschieben sich Objekte, die näher liegen, gegenüber dem Hintergrund schneller, als weiter entfernte. Das erlaubt es den Tieren, Entfernungen abzuschätzen".

Virtuelle Realität

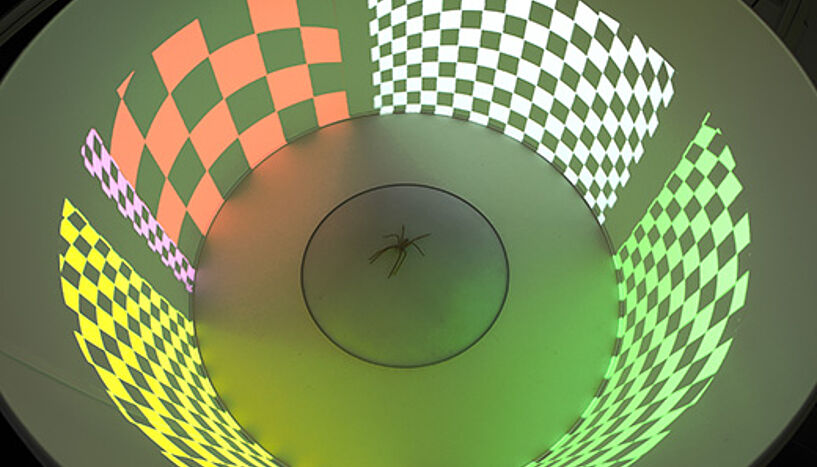

| Für das aktuelle FWF-Projekt haben die Forscher eine neuartige Methode zur aktiven Messung von Entfernungen entwickelt: Eine 60 Zentimeter große Plastikkugel, die sich in alle Richtungen frei drehen kann. Darauf wird eine Spinne gesetzt, und eine Videokamera beobachtet, wohin das Versuchstier läuft. Die große Kugel wird mit Motoren in die Gegenrichtung gedreht. So bleibt die Spinne am selben Ort, kann sich aber trotzdem frei bewegen. |

|---|

In einer weiteren Versuchsanordnung haben die Forscher die Kugel mit einem Lampenschirm, einer 360-Grad-Leinwand aus weißem Chintz, umgeben, auf den über vier kleine Videoprojektoren ein Bild für die Spinne projiziert wird, das sie rund um sich sieht. Mit Software der Kooperationspartner vom IMP entstehen dann virtuelle Welten für die Spinnen. Das Neue daran: "Die Projektion wird abhängig von der Position der Spinne verändert. Das Versuchstier kann also wirklich in dieser Welt herumlaufen. Wir könnten sie sogar in einem Videospiel platzieren", erklärt Martin Streinzer. Die Neurobiologen beschränkten sich aber vorerst auf weiße oder einfach gemusterte Welten mit dunklen Balken. "Denn erst wollten wir die analogen Arenaversuche wiederholen, um herauszufinden, ob sich Spinnen im virtuellen Versuch exakt gleich verhalten. Tun sie. Es funktioniert. Heute können die Spinnenforscher sagen, dass die neue Versuchsanordnung definitiv funktioniert.

Entfernungen abschätzen

Was zukünftige Erkenntnisse des FWF-Projektes betrifft, das noch bis 2016 läuft, hofft Streinzer, "dass wir bald sagen können, welche Mechanismen die Spinnen nutzen, um Entfernungen abzuschätzen." Insekten seien diesbezüglich weit besser erforscht. Wie die Verschaltung im Gehirn funktioniere, sei aber auch bei ihnen noch ungeklärt. Es gäbe aber neue Modelle, die zumindest Erklärungsversuche liefern. "Die würden wir gerne auf die Spinnen übertragen. Eventuell können wir auch das Gehirn untersuchen, sobald wir eingegrenzt haben, wo was verarbeitet wird." Zum Schluss resümiert Martin Streinzer, was die Spinnenversuche aus Sicht der Neurobiologen so interessant macht: "Die Augen der Spinnen sind Linsenaugen wie unsere, und die fundamentalen Verarbeitungsprozesse sind daher ähnlich, obwohl wir nicht sehr nahe verwandt sind." Es gehe um die Verarbeitung von Form, Farbe und Entfernung, also um grundlegende Gesetze, die da wie dort gelten.

Das dreijährige FWF-Projekt "Entfernungsunterscheidung bei einer Spinne" unter der Leitung von Axel Schmid vom Department für Neurobiologie an der Universität Wien und Mitarbeit von Martin Streinzer läuft noch bis 2016.