Roboterethik: Wo sind die Grenzen?

Redaktion (uni:view) | 16. Oktober 2019Pflegeroboter, selbstfahrende Autos oder intelligente Staubsauger: Am Campus der Universität Wien diskutierten im Rahmen von NACHGEFRAGT am 16. Oktober Technikphilosophin Janina Loh und Journalistin Ingrid Brodnig mit dem Publikum über die ethische Dimension von künstlicher Intelligenz.

Am 16. Oktober hat Journalistin Ingrid Brodnig bei Technikphilosophin Janina Loh "nachgefragt": Welche Bedeutung hat Ethik in einer Gesellschaft, die ihren Alltag mit Robotern teilt? Und wer trägt eigentlich Verantwortung für Systeme, deren Handeln auf künstlicher Intelligenz beruht?

Cornelia Blum, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Wien, begrüßt die Diskutantinnen und das Publikum zur mittlerweile siebten Auflage von NACHGEFRAGT. Die Veranstaltungsreihe wurde im Rahmen des Jubiläums 20 Jahre Uni Wien Campus ins Leben gerufen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, mit Wissenschaft und Forschung in Kontakt zu treten.

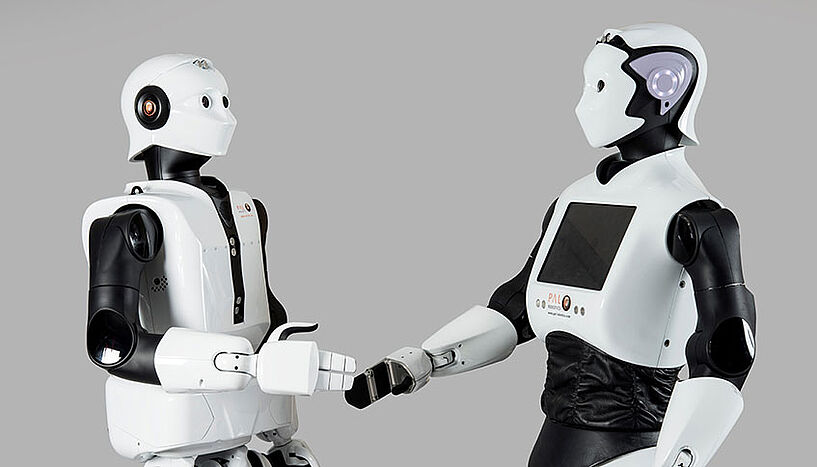

Was macht einen Roboter überhaupt aus? Technikphilosophin Janina Loh führt vor der eigentlichen Diskussion in das Thema ein: "Ich verstehe unter einem Roboter eine elektro-mechanische Maschine, die über irgendeine Form von eigenständigem Körper verfügt, einen Prozessor hat, mit Sensoren sowie einem Effektor oder Aktor (Anm.: übersetzt Signale in mechanische Abläufe) ausgestattet ist. Das Verhalten des Roboters ist oder erscheint zumindest autonom und er kann in seine Umgebung hineinwirken."

"Verwandte und Bekannte des Roboters", die auch in der Roboterethik auftauchen, sind Maschinen, Künstliche Intelligenz, Computer, Soziale Medien, Software, Hardware und Algorithmen.

Zeit für eine praktische Umfrage im Publikum: "Wer ist für und wer ist gegen selbstfahrende Autos?", fragt Ingrid Brodnig. In der gut gefüllten Aula am Campus der Uni Wien schnellen die Hände der ZuseherInnen in die Höhe – eine leichte Mehrheit stimmt gegen die selbstfahrenden Autos.

Brodnig bleibt bei den selbstfahrenden Autos und stellt zur Diskussion, ob das vorprogrammierte Fahrzeug in einer kritischen Situation vom Kurs abweichen solle und falls ja, auf wessen Kosten. Konkret: Ob das Auto eher Kindern oder Älteren, Einzelpersonen oder Personengruppen ausweichen müsse. Diese Frage würde je nach kulturellem Kontext und Ethikverständnis anders beantwortet werden, so die Journalistin. Besonders heikel wäre es, wenn das autonome Fahrzeug Grenzen überquert – etwa in ein Land, in dem andere ethische Vorstellungen dominieren, ergänzt Loh.

Derzeit gibt es die selbstfahrenden Autos nur als Prototypen, aber die IT- und Automobilindustrie arbeitet auf Hochtouren an deren Weiterentwicklung. Pflegeroboter oder "langweilig" anmutende Staubsaugerroboter sind bereits Realität. Ob die helfenden Staubsauger dem Schwanz der Katze ausweichen oder das chinesische Porzellan unversehrt lassen, hängt mit Entscheidungen und letzten Endes auch mit Verantwortung zusammen. "Vielleicht können wir nicht mehr einzelnen Wesen Verantwortung zuschreiben, sondern müssen Verantwortung als etwas begreifen, dass sich in der Interaktion unterschiedlicher Akteur*innen realisiert", gibt Janina Loh zu Bedenken.

Welche Rechte und Pflichten resultieren daraus für Roboter? Können auch Roboter im Falle eines Regelverstoßes "bestraft" werden? Oder sind es letztendlich nicht doch die "menschlichen Eltern", die über die Moral ihrer Geschöpfe Verantwortung tragen? Das Thema Roboter und Ethik sorgt für Gesprächsstoff und Nachfragen aus dem Publikum.

Schließlich merkt ein Besucher an, dass in anderen Ländern, etwa in China oder den USA, viel Geld in die Roboterindustrie gesteckt, die Frage nach den ethischen Konsequenzen aber mit weniger Nachdruck diskutiert würde. Müssen wir also Angst haben? Janina Loh antwortet entschieden mit "Nein": "Angst würde im Zweifelsfall lähmen und wir müssen jetzt handeln!" Sie verweist abermals auf die entscheidende Rolle von Bildungs- und Aufklärungsarbeit: "Wir dürfen nicht nur das Schwarz oder Weiß sehen, sondern müssen gemeinsam und interdisziplinär über den großen Graubereich diskutieren, den dieses Thema aufwirft. Letztendlich sind es wir Menschen, die gestalten."

Für offengebliebene Fragen stand die Technikphilosophin nach der Veranstaltung bei einem Glas Wein zur Verfügung und zur weiterführenden Lektüre konnten ihr Buch "Trans- und Posthumanismus" sowie Ingrid Brodnigs "Übermacht im Netz" erworben werden. Es gibt übrigens bereits einen neuen NACHGEFRAGT-Termin für den Kalender: Am 3. Dezember um 18 Uhr diskutieren Geschmacksforscherin Barbara Lieder und Wissenschaftsjournalistin Susanne Mauthner-Weber am Campus der Universität Wien über den zuckerfreien Lebenswandel und "süße" Alternativen. (Alle Fotos: © Klaus Ranger, Text: Hanna Möller)

Der Campus der Universität Wien bietet spannende Veranstaltungen für Studierende, WissenschafterInnen und Interessierte – von Führungen über Symposien und Buchpräsentationen bis hin zu Open Days.

Zum Veranstaltungsprogramm (PDF)