21 Jahre Feldforschung bei den Siebenbürgener Landlern und Sachsen

Gastbeitrag von Roland Girtler | 25. Oktober 2012Seit über 20 Jahren fährt der Soziologe Roland Girtler jährlich mit Studierenden der Universität Wien zu den "letzten deutschen Landlern und Sachsen" nach Großpold (Siebenbürgen). Im Gastbeitrag erzählt er vom Forschen und Wandern, vom Verschwinden der Lieder und wie er einmal zum Totengräber wurde.

Die Gemeinde Großpold liegt im Westen des Kreises Sibiu (Hermannstadt) an der Nationalstraße ("DN") 1 zwischen Mühlbach (Sebes) und Hermannstadt. Ziel unseres Feldforschungsaufenthalts ist die Beschreibung des Alltags der letzten Deutschen, der Landler und Sachsen, in Großpold. In den ersten Jahren konnten wir noch gut das dörfliche und bäuerliche Leben miterleben und beschreiben, bevor es sich allmählich veränderte. Vor 20 Jahren gab es noch eine echte bäuerliche Kultur mit einigermaßen intakten Nachbarschaften. Die Männer trafen sich jeden Dienstag zur Chorprobe, an die regelmäßig ein fröhliches Beisammensein mit gutem Großpoldner Wein anschloss.

Während unserer Feldforschungsaufenthalte in Großpold wohne ich im Hause von Anneliese und Andreas Pitter am Warich (das Bild zeigt unsere Gruppe im Hof des Hauses). Einige Studierende logieren in der gegenüberliegenden sogenannten "Villa" der Familie, und andere wiederum wohnen im Gästehaus des Dorfes, einem verwaisten und renovierten Bauernhof, um den sich die Pfarrersfrau kümmert. Neben der Familie Pitter, die unsere Forschungen in rührender Weise unterstützt, haben uns auch die Großpoldnerinnen und Großpoldner immer mit offenen Armen aufgenommen. Die Anreise nach Großpold geschieht seit dem Beginn unserer Forschungen mit der Eisenbahn – während der Bahnfahrt erhält man bereits ein Gefühl für die Menschen in Rumänien. In Alba Julia nehmen wir Taxis, die uns nach Großpold bringen.

Ich habe Siebenbürgen und Rumänien in den Jahren meiner Besuche lieb gewonnen. Leider verschwindet eine alte bäuerliche Kultur. So erlebte ich in den vergangenen beiden Jahrzehnten das allmähliche Aussterben der deutschsprachigen Bevölkerung. Die jungen Leute suchten meist in Österreich und Deutschland eine neue Heimat – viele der Alten folgten. Frau Pitter bezeichnet die Abwanderung der Leute als "Seuche". Nur einer der Jungen sei zurückgekehrt. Er wohnt bei seiner Großmutter und betätigt sich im Dorf als Installateur. Das Foto zeigt meine "Truppe" bei einer Wanderung zu rumänischen Bauern.

Unsere Methoden sind die "teilnehmende Beobachtung" und das freie Gespräch. Wir hielten und halten fest, wie die GroßpoldnerInnen ihre Leben gestaltet haben und gestalten. Auf Grund der Forschungserfahrungen in dieser Gemeinde habe ich meine "10 Gebote der Feldforschung" verfasst. Ein Gebot bezieht sich darauf, dass die ForscherInnen sich möglichst viel zu Fuß in der Gegend, über die sie forschen, bewegen. Wir wandern daher auf die Weiden ebenso wie auf Hügel, um von dort aus zu sehen, wie Großpold gestaltet ist und wo die einzelnen Volksgruppen – Deutsche, Rumänen, Kalderash (ein Stamm der Roma) – leben. Als FeldforscherInnen suchen wir regelmäßig den direkten Kontakt zu den Menschen und der Landschaft, in der sie wohnen. Das Foto – aus dem Jahr 1998 – zeigt Studierende bei einer Wanderung nach Urwegen.

Anfang der neunziger Jahre traf ich in Großpold auf Bauern, die mich an die Bauern meiner Kindheit in den oberösterreichischen Bergen erinnerten: Landwirte, die zwar wenig Geld besaßen, aber autark lebten. Für den Bauernhof, wie ich ihn kannte, war typisch, dass er all das lieferte, was man so zum Leben brauchte. So gab es Schweine, Kühe, einen prachtvollen Bauerngarten und Getreidefelder. Dies alles sah ich noch in Siebenbürgen bei den Landlern und Sachsen.

Das ist es auch, was uns bei unseren Forschungen von Anfang an und nach wie vor am meisten interessiert: die alte Bauernkultur der Landler und Sachsen und deren Wandel, der immer schneller vor sich geht. Die alte Bauernkultur, die wir mit offenem Herzen erlebt haben, hat sich nach der Aufnahme Rumäniens in die EU radikal verändert. Das Foto zeigt die Studentin Sigrid beim Melken.

Mit dem Verschwinden der deutschen Kultur verschwindet auch ein altes Liedgut. In den neunziger Jahren wurde noch viel gesungen in Großpold. Wir saßen oft beim sogenannten "Holzfleisch" – Lammfleisch, das auf einem Gitter gegrillt wird – in einem der Höfe der Landler und Sachsen beisammen und sangen mit ihnen alte deutsche Volkslieder. Besonders angetan haben es mir das "Großpoldner Lied" und das Lied "Siebenbürgen, teure Heimat". Gesungen wurde gerne und viel – auch das hat sich in den letzten Jahren verändert; es fehlt an den Menschen, die die alten Lieder bewahren. Auf dem Foto sind Mitglieder der Feldforschungsgruppe vor der Kirche in Großpold gemeinsam mit den Kirchenvätern der Landler (vor der Tür) zu sehen.

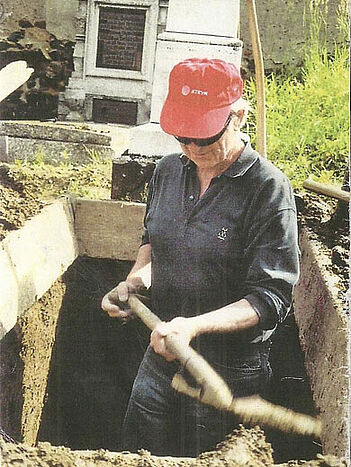

Als ich das erste Mal in Großpold war, gab es noch alte dörfliche Institutionen, wie die Nachbarschaften. Diese sind heute im Wesentlichen verschwunden. Wenn jemand stirbt, war es Aufgabe der Nachbarschaft und der jungen Verwandten des oder der Toten, das Grab zu schaufeln und den Sarg zum Friedhof zu tragen. Bei einem Begräbnis vor einigen Jahren fehlte es an jungen Männern, daher hob ich mit meinen Begleitern Reinhard Suchomel, Konrad Belakowitsch und einem jungen Berliner das Grab aus und trug mit ihnen den Sarg. Als Grabmacher erhielten wir beim anschließenden "Tränenbrot" das Traueressen und guten Wein.

Im Jahre 2010 riefen wir eine "Feldforschungsmedaille" ins Leben: für FeldforscherInnen, die außergewöhnliche Leistungen vollbracht haben sowie für jene Personen, die uns bei unserer Arbeit besonders behilflich waren. Denn so eine Feldforschung erfordert durchaus Mut und Ausdauer – 2010 beispielsweise begleiteten mich zwei TeilnehmerInnen nach einem schweren Gewitter zu Fuß von Saliste nach Großpold – ein Unfall war geschehen und die Autos pfiffen gefährlich an uns vorbei. Aber auch Publikationen über verschiedene Ergebnisse, wie beispielsweise ein Aufsatz zum Thema "Müll in Großpold" im Großpoldner Boten, werden mit der Medaille gewürdigt. Sie besteht aus einem alten, glatt polierten und mit einer Öse versehenen Zehn-Schilling-Stück an einem Band in den österreichischen Farben Rot-Weiß-Rot. Im Jahre 2010 erhielten die Medaille drei Personen: Mara Cirpanu, Stefan Scholz und Monika Wittke. 2011 ging sie an unsere GastgeberInnen und UnterstützerInnen Anneliese Pitter und Joseph "Seppi" Stieger sowie an die mehrjährigen FeldforschungsteilnehmerInnen Marlene Petritsch, Reinhard Suchomel und Konrad Belakowitsch. Im Juni 2012 wurden Christian Dolezel, Eva Kurz, Monika Kremser und Elisabeth Allesch "außerordentliche Feldforschungsmedaillen" verliehen.

Im Rahmen unserer jährlichen Feldforschung sind einige ausgezeichnete Diplomarbeiten, Dissertationen und Publikationen entstanden. Bereits 1997 ist ein Buch in Gemeinschaftsarbeit mit Studierenden entstanden, es trägt den Titel "Die Letzten der Verbannten" (Wien, Böhlau 1997). Im Jahr 2007 haben wir einen Sammelband mit dem Titel "Das letzte Lied vor Hermannstadt" (Wien, Böhlau) herausgebracht. In diesem Buch finden sich spannende, vielfältige Beiträge von Studierenden und Freunden, die sich vor allem auf den Alltag der letzten deutschen Bauern im Dorf Großpold beziehen. Die alte Bauernkultur wird ebenso besprochen wie die Feste, die jene jungen Leute feiern, die vorübergehend in das Dorf ihrer Eltern zurückkehren. Diskutiert wird das Thema Schnapsbrennen ebenso wie das Problem der "Landlerhilfe". Das Buch zeigt den Wandel einer alten Bauernkultur auf, die es bald nicht mehr gibt.

Übrigens: Wenn sie nicht mit mir in Großpold sind, hat es sich eingebürgert, dass sich die Studierenden in unregelmäßigen Abständen hier in Wien am Stammtisch treffen, um vergangene wie auch künftige Forschungsprojekte zu besprechen.

Roland Girtler, 1941 in Wien geboren, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Spital am Pyhrn, wo er die Volksschule besuchte. Von 1951 bis 1959 besuchte er das humanistische Gymnasium des Klosters Kremsmünster, an dem er auch maturierte. Ab 1967 studierte Girtler an der Universität Wien Ethnologie, Urgeschichte, Philosophie und Soziologie. Während des Studiums heiratete er und arbeitete als Bierausfahrer, am Naschmarkt und als Filmkomparse. 1971 promovierte er zum Doktor der Philosophie, 1972 wurde er Assistent am Institut für Soziologie der Universität Wien, wo er sich 1979 habilitierte und bis heute – auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2006 – forscht und lehrt. |

|---|