Bei Risiken und Nebenwirkungen …

| 10. Mai 2017Bei der Einnahme von Medikamenten werden Nebenwirkungen oft in Kauf genommen. Dass sie auch tödliche Folgen haben können, ist wohl nur wenigen bewusst. Der Pharmazeut Gerhard Ecker entwickelt mit seinem Team Computermodelle, die Nebenwirkungen von Substanzen frühzeitig und zuverlässig erkennen.

7.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an Arzneimittelwechselwirkungen – in Amerika ist es die vierthäufigste Todesursache. "Nimmt man fünf bis sechs Medikamente gleichzeitig, liegt die Wahrscheinlichkeit von ernsten Nebenwirkungen bei 80 Prozent", sagt Gerhard Ecker vom Department für Pharmazeutische Chemie.

Gefährlich sind aber nicht nur solche "Medikamentencocktails". Auch die Einnahme eines einzelnen Medikaments kann Nebenwirkungen mit tödlichen Folgen haben. "Das biologische System ist so komplex, dass man bisher nicht mit Sicherheit vorhersagen kann, ob und wo in unserem Körper ein bestimmtes Molekül einen negativen Effekt hervorruft", so der Experte.

Komplexes Zusammenspiel

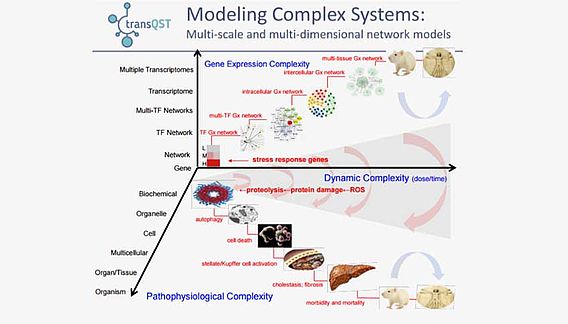

Das soll in Zukunft anders sein: Um potenzielle Nebenwirkungen von Substanzen so früh wie möglich zu erkennen, entwickelt Ecker – im Rahmen des großangelegten EU-Projekts TransQST – gemeinsam mit seinem Team Computermodelle, die das komplizierte Zusammenspiel von Proteinnetzwerken abbilden und damit Nebenwirkungen vorhersagen können: "Wir beschäftigen uns mit komplexen Arten von Toxizität und betrachten dafür Organismen und Zellen ganzheitlich." Seine Forschungsgruppe konzentriert sich dabei auf "Data Mining" und "Data Integration": Im Rahmen des bereits abgeschlossenen EU-Projekts OpenPHACTS hat sich sein Team in diesen Bereichen viel Expertise angeeignet und sich zu einer gefragten ExpertInnengruppe etabliert.

Komplexität beim Modellieren von Systemtoxikologie: Im Rahmen von transQST kombinieren die ForscherInnen rund um Gerhard Ecker Methoden aus den Bereichen Genxpression, Pathophysiologie und Pharmakodynamik/ Pharmakokinetik, um potenzielle Nebenwirkungen vorhersagen zu können. (Grafik: transQST)

Nebenwirkungen mit Folgen

Ob und wo es zu Nebenwirkungen kommt, ist von der Toxizität einer Verbindung abhängig: "Klassische Toxizität wird durch chemische Reaktivität, Mutagenität oder Teratogenität hervorgerufen", so der Pharmazeut. Bedeutet übersetzt? "Genetische Information wird im Zellkern verändert: Die Mutationen können zu Tumoren oder bei Schwangeren zu Missbildungen beim Kind führen. Teratogenität ist hingegen ein Eingriff in die Keimbahn, sodass der Embryo geschädigt wird."

Bekanntestes Beispiel für Letzteres ist wohl der Arzneistoff Thalidomid bzw. der damit verbundene Contergan-Skandal im Jahr 1961. "Thalidomid war eine teratogene Verbindung", erklärt Ecker. Zwar würde eine solche Substanz heute nicht mehr "durchrutschen", trotzdem gibt es am Markt noch immer Arzneistoffe, die moderne Zulassungsverfahren nicht mehr bestehen würden. "Die Acetylsalicylsäure (ASS, Aspirin) mit ihrer chemischen Reaktivität und ihren Nebenwirkungen auf die Magenschleimhaut hätte gegenwärtig keine Chance mehr als Schmerzmittel", gibt der Pharmawissenschafter ein Beispiel.

uni:view: Wie beantworten Sie unsere aktuelle Semesterfrage: Gesundheit aus dem Labor – was ist möglich?

Gerhard Ecker: Ein großer Schritt wird die individualisierte Arzneistofftherapie sein, damit gemeint ist die Verabreichung individualisierter Arzneistoffe für individuelle PatientInnen. Meine Frau und ich haben uns bereits genetisch typisieren lassen: Wir wissen dadurch, welche Medikamente bei uns schneller oder langsamer abgebaut werden und deshalb in ihrer Dosis angepasst werden müssen. Das sollte in Zukunft z.B. direkt über Apotheken funktionieren. Außerdem werden durch besseres "Medikationsmanagement" gefährliche Arzneimittelwechselwirkungen reduziert. Verbindet man das mit dem individuellen genetischen Profil und in einem nächsten Schritt mit dem humanen Mikrobiom sowie immer spezifischer designten Molekülen, wird man in Zukunft viel zielgerichteter therapieren können. Die Erstellung genetischer Profile ist jedoch auch mit gesellschaftlichen Diskussionen verbunden, denen wir uns stellen müssen.

Vier Organe als Hauptbetroffene

Als "first entry" ist der Magen-Darm-Trakt auch eines der vier Organe, um die es im Projekt TransQST geht. Außerdem dabei: Leber, Niere und Herz. "Jede Substanz geht über die Leber. Hier ist v.a. chronische Toxizität ein Thema, da diese besonders schwer abschätzbar ist und nicht im Labor simuliert werden kann", betont der Forscher der Universität Wien. Doch die Leber wird laut dem Experten nicht nur durch Substanzen verändert, sondern auch sie verändert diese: "Arzneistoffe werden in der Leber metabolisiert, also chemisch verändert, um sie für die Ausscheidung vorzubereiten." Manchmal werden sie dadurch aktiver als in ihrer ursprünglichen Form – was man in der Arzneistoffentwicklung nutzt, indem man Substanzen so designt, dass sie erst in der Leber wirken –, aber mitunter auch toxischer.

Da über die Niere alles wieder nach draußen gelangt, ist auch sie von Nebenwirkungen betroffen. Im Herz können sich Substanzen an einen bestimmten Ionenkanal, den hERG-Kanal "binden", diesen blockieren und damit tödliche Herzrhythmusstörungen hervorrufen. "Das Problem dabei: Dieser hERG-Kanal hat ein sehr unspezifisches Erkennungsmuster", so Ecker.

ToxikologInnen schätzen das Gefährdungspotenzial einer neuen Verbindung durch den Vergleich mit strukturell ähnlichen Verbindungen ab. Gerhard Ecker kombiniert Data Mining mit komplexen Algorithmen, um dieses toxikologische "Cross-Reading" effizienter zu machen. "Durch die Projekte OpenPHACTS und eTOX kennen wir nun die Probleme in der Praxis und haben die nötige Expertise, diese anzugehen", freut sich Ecker, der gemeinsam mit MitarbeiterInnen ein Spin-off der Uni Wien gründet.

Algorithmus erkennt gefährliche Substanzen

Während es für die Erkennung klassischer Toxizität bereits einige gute Modelle gibt, sind komplexe Arten von Nebenwirkungen noch nicht vorhersehbar. "Wir entwickeln nun erstmals Algorithmen bzw. Vorhersagemodelle, die gleichzeitig sehr präzise und sehr sensitiv sind. Dafür verwenden wir große Mengen an Daten chemischer Verbindungen, die uns die Pharmafirmen zur Verfügung stellen", beschreibt der Wissenschafter die Vorgangsweise. Das heißt, es sollen wirklich nur gefährliche Stoffe identifiziert werden – und zwar mit einer solchen Präzision, dass keine dieser Substanzen mehr übersehen wird. "Damit können wir die Nebenwirkungen zukünftiger Arzneimittel minimieren", bringt es Ecker auf den Punkt.

Schneller zu wirksamen Medikamenten

Toxizität und fehlende Wirksamkeit sind die Hauptgründe, warum es Arzneistoffe nicht durch die klinische Studie – und damit durch die letzte Phase der Medikamentenentwicklung – schaffen. "Gäbe es bereits in der Frühphase zuverlässige Computermodelle, bräuchten die EntwicklerInnen weniger Ressourcen – und es wären auch wesentlich weniger Tierversuche nötig", erklärt der Wissenschafter. Immerhin kostet es ein bis zehn Millionen Euro, eine Substanz im Tierversuch zu testen – bis ein Arzneimittel schlussendlich auf den Markt kommt, sind es etwa zwei Milliarden Euro. Geld, das man sich laut Ecker in Zukunft sparen könnte: "Mit Hilfe unserer Modelle kann man sich von Anfang an auf die 'sicheren' Substanzen konzentrieren und damit schneller und effizienter ans Ziel kommen." (ps)

Jedes Semester stellt die Universität Wien ihren WissenschafterInnen eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft aktuell bewegt. In Interviews und Gastbeiträgen liefern die ForscherInnen vielfältige Blickwinkel und Lösungsvorschläge aus ihrem jeweiligen Fachbereich. Am Dienstag, 13. Juni 2017, findet um 18 Uhr im Großen Festsaal der Universität Wien die Podiumsdiskussion zur Semesterfrage mit internen und externen ExpertInnen statt. Zur Semesterfrage

Das EU-Projekt transQST "Translational quantitative systems toxicology to improve the understanding of the safety of medicines" im Rahmen der Innovative Medicines Initiative (IMI) läuft von 1.1.2017 bis 31.12.2021. Neben der Forschungsgruppe an der Universität Wien unter der Leitung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Ecker vom Department für Pharmazeutische Chemie kooperieren in dem Projekt weitere 20 europäische Universitäten, Forschungseinrichtungen und Pharmafirmen miteinander.