Katastrophenschutz in Österreich - Teil 1

Redaktion (uni:view) | 26. Mai 2017Vom 21. bis zum 28. Mai sind die TeilnehmerInnen des Universitätslehrgangs "Risikoprävention und Katastrophenmanagement" in ganz Österreich unterwegs. Die Exkursion unter der Leitung von Thomas Glade vom Institut für Geographie- und Regionalforschung führt die Studierenden von Wien bis nach Vorarlberg.

Die Exursion startet mit einer Vorstellung des Ministeriums für ein Lebenswertes Österreich, das in Österreich für das Katastrophenmanagement zu ständig ist. Im Fokus stehen die vielfältigen Instrumente zur Bewältigung von Katastrophen. Eines der wichtigsten ist der Katastrophenfonds, durch den jährlich zwischen 400 und 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen. (Foto: FEUERWEHR.AT/R. Berger)

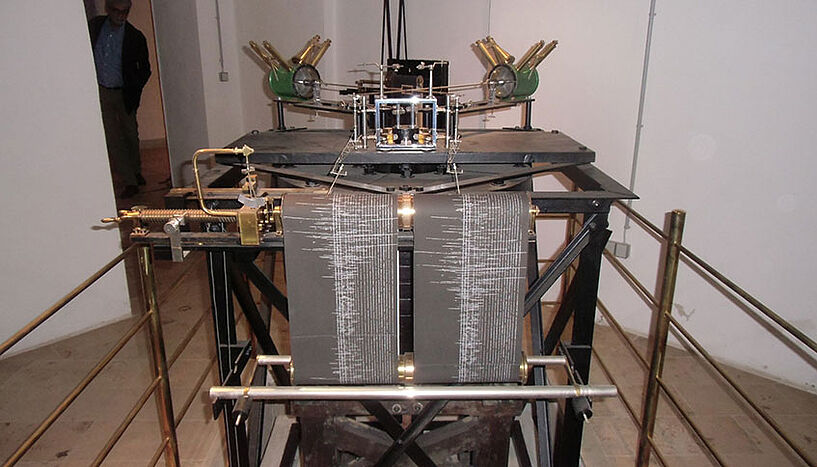

Im ZAMG Geophysik-Museum können die TeilnehmerInnen unter anderem den Wiechert-Seismograph von 1906 begutachten, welcher zur Aufzeichnung horizontaler Erdbewegungen diente. Durch die Bewegung der Nadel wurde die Rußschicht von dem Papier gekratzt, welches anschließend in ein Schelllackbad getaucht wurde. Dadurch konnten die Aufzeichnungen fixiert werden. (Foto: Anja Kleinebrahn)

Während einer Führung durch das Erdbeben-Koordinationszentrum in der ZAMG erklärt Lenhardt den Studierenden anhand eines Seismogramms, welche Beben am Tag des Besuchs aufgezeichnet wurden und welche umfangreiche Möglichkeiten es gibt, geophysikalische Daten zu erheben. Lenhardt zeigt auf die Topographiekarte von Österreich mit einer Ereignisliste der aufgezeichneten Beben des heutigen Tages. (Foto: Anja Kleinebrahn)

Stefan Kreuzer präsentiert das Katastrophenmanagement des Landes Niederösterreich. Der Fokus des Risikomanagements wird in Niederösterreich auf die Gemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden gelegt, da diese, zusammen mit den Einsatzorganisationen, die Hauptakteure im Katastrophenfall sind. Mit Risikoanalysetools und Schulungen werden diese auf den Einsatz vorbereitet. (Foto: Markus Gassner)

Die Donau in Blickrichtung Kraftwerk Ottensheim von der Fährenbrücke Ottensheim. Am, in Fließrichtung, rechten Flussufer ist die Einmündung des Überlaufgerinnes zu sehen. Sehr gut sichtbar sind die beidseitigen Uferverbauungen mit Wasserbausteinen, welche die Ufer bei Hochwasser gegen Erosion schützen. Zum Schutz der ufernahmen Bebauung wird ein mobiler Hochwasserschutz mit bis zu 3,50 Meter Höhe an der rechten Uferseite vorbereitet, der im Ereignisfall aufgebaut wird. Die Gastwirtschaft Donau.Hof, die direkt auf der Dammkrone gelegen ist, wird ebenso in den Schutz eingebunden. (Foto: Thomas Glade)

Nach einer Fahrt durch die von den Maßnahmen der zuständigen Behörden betroffenen Gebiete (Ottensheim, Goldwörth, Eferding, Feldkirchen an der Donau, Aschach) führt Herr Weingraber anhand einer Überschwemmungskarte in die örtlichen Gegebenheiten in Aschach und die geplanten Umsetzungsmodalitäten ein. (Foto: Michael Pummer)

Am Abend des ersten Tages verschaffen sich die TeilnehmerInnen einen Überblick über die Region und den Gschliefgraben vom gegenüberliegenden Gmundnerberg. Der Gschliefgraben ist eingebettet zwischen der Südseite des Grünbergs und der Nordseite des Traunsteins und stellt die Kontaktzone des nördlichen relativ weichen Flyschzonengesteins und des harten Kalkstein des Traunsteins. Im Herbst 2007 kam es zu einer Massenbewegung großen Ausmaßes, einem sogenannten Erdstrom, vor welcher bereits viel früher durch dort arbeitende WissenschafterInnen gewarnt wurde. (Foto: Philipp Wiatschka)

Der zweite Tag beginnt mit einer Führung im K-Hof Museum Gmunden, bei der Hannes Weidinger in die geologische Geschichte des Gschliefgrabens einführt. Weidinger beschäftigt sich seit über 15 Jahren wissenschaftlich mit der Geologie des Gschliefgrabens sowie der Salzkammergutregion. Die Tiefe des Erdstroms ist über dessen Längsverlauf variabel, im Durchschnitt jedoch in rund 20 Metern. Die Bewegung wird durch laufenden Wassereintritt, z.B. durch Karstwasser des Traunsteins, verstärkt. (Foto: Philipp Wiatschka)

Auf der Fahrt mit der neuen Grünbergseilbahn auf den Gmundner Hausberg erhalten die TeilnehmerInnen einen sehr guten Überblick von Gmunden, den lokalen Gegebenheiten und einen Ausblick auf die Region, die sich in Richtung Nord-Ost dem Alpenvorland zuwendet. Deutlich zu erkennen sind die Moränen der letzten Würmeiszeit, auf denen die Königinnenvilla sowie das Schloss Cumberland errichtet sind. Auch der von der Gondel aus gut erkennbare Krottensee ist ein Relikt der Würmeiszeit, ein sogenanntes Toteisloch. (Foto: Philipp Wiatschka)

Wolfgang Gasperl und Hannes Weidinger erklären den Gesteinsaufbau der Salzkammergutregion inklusive der Ausprägungen der letzten Würmeiszeit. Im Hintergrund das Höllengebirge sowie die Orte Ebensee, Traunkirchen und Altmünster. Am Fuße des Traunsteins ist ein frischer Felsabbruch mit der hellen, gelblichen Farbe gut zu erkennen. Entlang des Weges sind die beiden ausgebrochenen Felsen am Rande des Gschliefgrabens zu sehen und machen die Porosität des Traunstein sichtbar. Außerdem zu erkennen sind zwei tektonische Störungen, die dazu führten, dass zwei Felsmassen wie Zähne aus dem Massiv ragen. (Foto: Philipp Wiatschka)

Wolfgang Gasperl und Hannes Weidinger betonen die Wichtigkeit der im Gschliefgraben gesetzten Maßnahmen. Hierzu gehören das Ausleiten von Wasser am Rande der Rutschung mit zwei parallel laufenden Rohrsystemen, der Einbau von Stütz- und Entwässerungsrippen sowie das Monitoring durch Einbau von Ketteninklinometern und durch Geoelektrik. Auf den Plänen sind die Wasserableitungen und die Drainagekanäle sowie die Schemata der Brunnensysteme zu sehen. (Foto: Philipp Wiatschka)

Bei einem Lokalaugenschein im Gschliefgraben samt anschaulicher Erklärungen vor Ort werden den TeilnehmerInnen erst die enormen Kräfte des Erdstroms durch die Steilheiten, die verstellten Schollen und die neuen Abbrüche bewusst. Auf dem Bild ist eine Abrisskante einer aktuellen Kleinbewegung sowie die Zusammensetzung des nassen, zermahlenen Erdreiches zu sehen. (Foto: Philipp Wiatschka) Fortsetzung folgt ...