Unsere Kristallographie (Teil 1)

| 11. November 2014

Der Mineraloge und Kristallograph Christian Langauer (re.) und Masterstudent Manuel Ripken (li.) verknüpfen Grundlagen- mit anwendungsorientierter Forschung.

Kristalle sind mehr als nur "schön": Welch wichtige Rolle sie in der industriellen Materialentwicklung spielen, erzählen Christian Lengauer und Manuel Ripken im ersten Teil unserer Interviewserie mit KristallographInnen der Universität Wien.

Redaktion: Die UNESCO hat das Jahr 2014 zum Internationalen Jahr der Kristallographie erklärt. Warum ist dieses Fach wichtig für die Zukunft der Gesellschaft?

Christian Lengauer: Das Zukunftspotenzial steckt in der instrumentellen Technik: Was wir heute im Labor an Probendimensionen analysieren können, war vor 20 Jahren nur an Großforschungseinrichtungen möglich. Die Mikro- und Nanoanalytik wird immer wichtiger: Auf Nanoebene – sprich in einer beinahe atomaren Auflösung – zu sehen, welche Eigenschaften ein Material hat. Ist die Kristallographie, also die atomare Anordnung, eines Materials bekannt, kann man abschätzen, welche Eigenschaften diese Substanz hat. In den nächsten zehn Jahren werden die WissenschafterInnen das sicherlich mit dem Elektronenmikroskop realisieren können. Die Software wird laufend optimiert. Damit und aufgrund stetig verbesserten Theorien können wir auf immer kleineren Maßstäben immer besser vorhersagen, welche Eigenschaften ein Material hat. Zu tüfteln und an die Grenzen zu gehen, das macht für mich die Forschung so spannend.

Manuel Ripken: Schaut man sich die verschiedenen Eigenschaften von Materialien an, ergeben sich unzählige Anwendungsbereiche. Ich glaube, in Zukunft wird kristallographisches Wissen v.a. im technischen Bereich – in der Mikroelektronik, der Elektronik-Industrie usw. – immer wichtiger. Auch in unseren Handys sind Kristalle drin. Und es gibt bereits Ansätze, Nanokristalle in Batterien – z.B. für Elektroautos – für eine längere Laufzeit einzusetzen. Auch künstliche Kristalle werden in der Materialwissenschaft eine immer wichtigere Rolle spielen.

Redaktion: Was wissen die meisten Menschen nicht über Kristallographie?

Lengauer: Dass es das Fach überhaupt gibt! Mit Mineralogie können zwar viele etwas anfangen – aber Kristallographie? Wichtig dabei, Regelmäßigkeiten zu erkennen und mathematisch zu beschreiben. Kristallographie erkläre ich am liebsten anhand eines schönes regelmäßigen Kristallmodells im Museum. Oder mit Hilfe wiederkehrender Muster in unserer Umwelt, meist von Personen entworfen, die ein kristallographisches Vorwissen haben. Ein phantastisches Beispiel ist die Alhambra in Granada: Dort wurden unzählige, kristallographisch vertraute Symmetrien für die verschiedenen Mosaike verwendet.

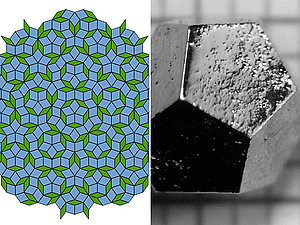

| "Viele kennen das Penrose Muster (links), das auch für Flächendekoration verwendet wird, weil es sehr schön ist. Es ist partiell fünfzählig und weist somit kristallographisch "verbotene" Symmetrien auf. In der Kristallographie galt nämlich bis in die 80er Jahre das Dogma: es gibt in der Natur eine zwei-, drei-, vier- und sechszählige Symmetrie – aber keine fünfzählige. Das wurde mit dem "Quasikristall" (rechts) von Daniel Shechtman widerlegt", erzählt Lengauer. |

|---|

Ripken: Ich werde oft mit der Frage konfrontiert: Was kann man mit Kristallographie machen? Ich versuche, Kristallographie immer in Verbindung mit der Materialwissenschaft zu erklären, und zeige auf, wo überall Kristalle vorkommen: von den Wandfarben über Ziegel und Baustoffe. Aber ich erkläre auch, dass die Forschung in diesem Bereich besonders wichtig ist. Eben auch deshalb, weil es so viele industrielle Anwendungsgebiete gibt.

Redaktion: Wo trifft man im Alltag auf Kristallographie, wo man sie nicht vermuten würde?

Ripken: Spontan fällt mir Schnee ein. Aber wahrscheinlich wissen die meisten, dass normale Schneeflocken aus Kristallen bestehen – und dass bereits tausende ihrer Formen kristallographisch beschrieben sind.

Lengauer: Ziegel oder Zement, das Verhalten von Gips, das Abbinde-Verhalten von Mörtel, alles im Bereich der Hochleistungsstoffe hat mit Mineralogie und Kristallographie zu tun. Für Hochtemperatursensoren werden synthetische Minerale bzw. Kristalle verwendet – ein guter Sensor ist z.B. Quarz. Schwingquarz ist überall dort drin, wo Zeit eine Rolle spielt: in Uhren, Computern usw. Schwingquarz ist gewissermaßen das "Supermineral". Bestimmte "kuriose" Eigenschaften von Materialien sind ja schon seit frühen Zeiten bekannt – wie eben die Piezoelektrizität von Quarz. Diese beruht auf einer gewissen atomaren Konfiguration im Material. Diese muss gegeben sein, sonst kann diese Eigenschaft gar nicht auftreten. Kristallographisch ausgedrückt, das Material muss polar sein und darf kein Symmetriezentrum haben. Solche Materialien, z.B. Blei-Zirkonat-Titanat, finden sich auch in Einspritzdüsen von Turbomotoren: Eine mechanische Umsetzung wäre zu fehleranfällig. Aber auf ein Material, das seine Ausdehnung verändert, je nachdem ob ich Strom anlege oder nicht, ist Verlass. Denn dieses Verhalten beruht einzig auf der internen, kristallphysikalischen Eigenschaft des Materials.

Redaktion: Was fasziniert Sie an der Kristallographie?

Ripken: Mich haben zwei Aspekte zur Kristallographie geführt: Schon als Kind habe ich Mineralien gesammelt, obwohl in der Schule Mineralogie gar kein Thema war. Durch meine spätere Weiterbildung wurde ich zum "Chemie-Fan", weshalb ich nach meinem Bachelor in Erdwissenschaften in der Chemie bleiben wollte. Der Weg in die Mineralogie und Kristallographie war daher genau der richtige für mich. Besonders fasziniert mich hier die Spannweite der Größendimension: Diese reicht von Atomen im Ångström-Bereich bis hin zu zehn Meter großen natürlichen Kristallen.

Lengauer: Dimensionen zu berechnen, die sonst nicht zugänglich sind. Ich habe ursprünglich Geologie studiert und Kristallographie war dabei jener Fachbereich, der es mir ermöglichte, alles im Detail zu berechnen. Besser gesagt, das meiste, sonst wäre ich jetzt arbeitslos (lacht). Mit unseren mathematischen Modellen können wir viele Dinge – auch jene des Alltags – elegant beschreiben. Dadurch sehe ich die Umwelt mit ganz anderen Augen: Ich achte z.B. immer auf Symmetrien. Haben Bauwerke z.B. eine symmetrische Linienführung?

Redaktion: Woran forschen Sie derzeit?

Lengauer: Mir geht es immer um die Frage, wie ich die Forschungsarbeit mit der industriellen Anwendung, also den Bedürfnissen der Industrie, verknüpfen kann. Es ist diese Ambivalenz zwischen Auftragsarbeit und Grundlagenforschung. Diese Brücke zwischen teils sehr konträren Ansätzen zu spannen, ist sehr spannend. Die Masterarbeit von Manuel Ripken ist z.B. so ein klassischer Fall einer anwendungsorientierten kristallographischen Arbeit.

Ripken: In meiner Masterarbeit bearbeite ich in einer industriellen Zusammenarbeit Weißpigmente, die sich u.a. in Wandfarben finden: Es handelt sich dabei um Calciumcarbonat, das meist chemisch gefällt wird, weil es dadurch als Produkt viel besser charakterisierbar und somit reproduzierbar ist. Dabei entsteht ein Zwischenprodukt. Von diesem weiß man aber weder, wie es atomar aufgebaut ist, noch welche mineralogischen Eigenschaften es hat. Man kennt es zwar schon seit den 20er Jahren, aber es gibt noch keine kristallographische Beschreibung dazu. Das ist nun meine Aufgabe.

Redaktion: Was ist Ihr wichtigstes bisheriges Forschungsergebnis?

Ripken: Für mich ist meine Masterarbeit die erste richtige Forschungsarbeit. Das Thema an sich ist äußerst faszinierend, und je länger ich daran arbeite und Zusammenhänge erkennbar werden, desto spannender wird es.

Lengauer: Mein Hauptsteckenpferd sind eigentlich die Zeolithe. Das ist eine industriell sehr wichtige Mineralgruppe. Das mikroporöse Material findet sich in jedem Waschmittel als Ionentauscher. Etwa 20 Prozent eines phosphatfreien Waschmittels besteht aus diesem Material. Auch beim Erdölcracking werden Zeolithe als Katalysatoren eingesetzt. Die bisher interessantesten und wichtigsten Forschungsergebnisse hatte ich in der Zeit als Postdoc an der ETH Zürich und im Rahmen meines Sabbaticals an der UCSB in Californien: Dort habe ich am Department für Chemie geforscht, wobei es besonders spannend war, mich von dem mineralogischen, kristallographischen Seite der Chemie zu

nähern. (ps)

Über die Wissenschafter:

| Manuel Ripken (geb. in Wien) besuchte die Höhere Lehranstalt für Chemie Wien (2002-08). Nach Berufserfahrung als Chemisch-Technischer Angestellter begann er 2010 sein Studium der Erdwissenschaften mit Schwerpunkt Mineralogie und Kristallographie. Seine Masterarbeit schreibt er über "Strukturelle und physikochemische Charakterisierung des basischen Kalziumcarbonats (BCC)". |

|---|---|

| Christian L. Lengauer (geb. in Linz) promovierte 1989 in Erdwissenschaften an der Universität Salzburg und war danach als Vertragsassistent tätig. 1992-95 war er Universitätsassistent am Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien; 1995 Postdoc an der ETH Zürich; 2001 wurde er Assistenzprofessor an der Universität Wien, 2009 Außerordentlicher Universitätsprofessor. 2011-12 forschte er am Department of Chemistry and Biochemistry at UC Santa Barbara. |