Zum Frühstück Physik

Redaktion (uni:view) | 02. Dezember 2013Kaffee + Donuts + Physik = die Erfolgsformel der neuen Veranstaltungsreihe der Fakultät für Physik: Die Termine der "Physik-Matinee 2013" waren schnell ausgebucht. Für jene, die den Auftakt mit Quantenphysiker Anton Zeilinger verpasst haben, schildert PhD-Student Mario Krenn seine Eindrücke.

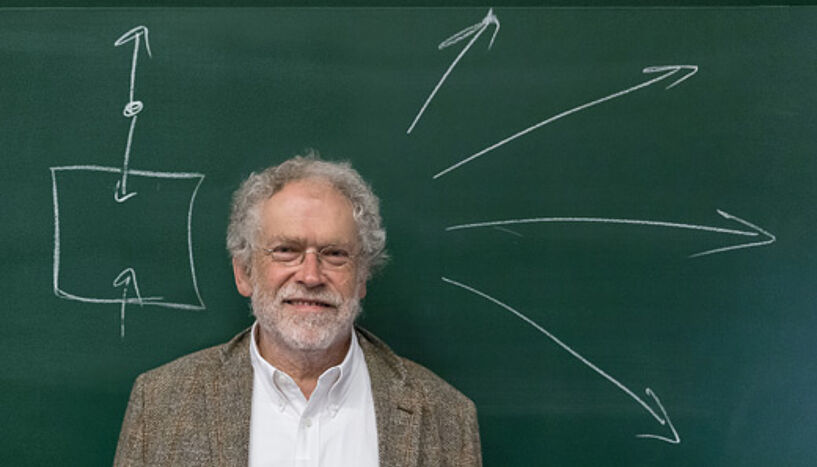

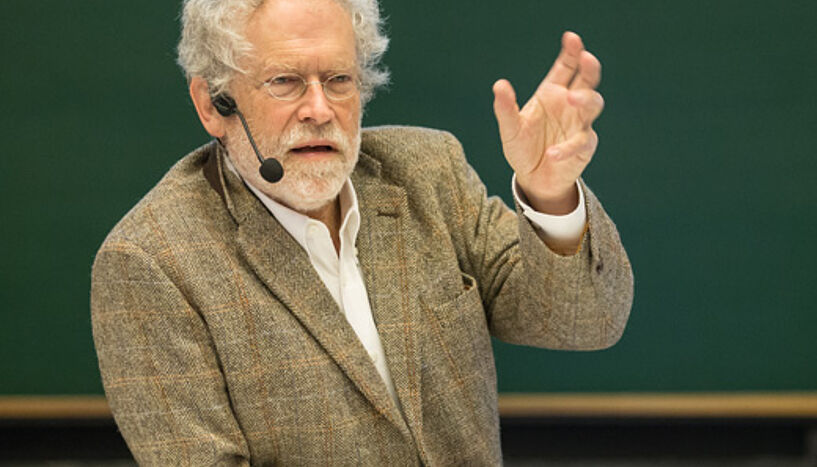

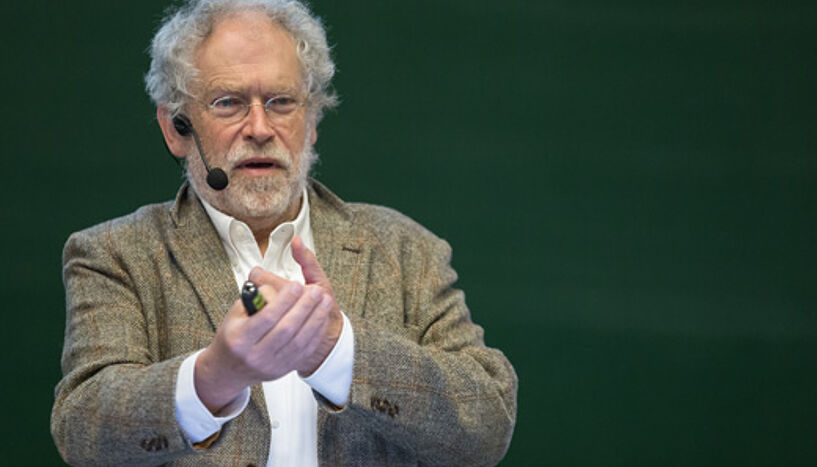

Bei der Auftaktveranstaltung der Physik-Matinee 2013, einer neuen Initiative der Fakultät für Physik der Universität Wien, waren Physik-Interessierte jeden Alters dazu eingeladen, einem Vortrag des Quantenphysikers Anton Zeilinger zu lauschen.

Mehr als 400 Besucher ließen sich durch Ideen und Konzepte der modernen Grundlagenforschung faszinieren. Da es aufgrund des großen Interesses nicht für alle Physik-Begeisterten einen Platz im großen Lise-Meitner-Hörsaal an der Fakultät für Physik der Universität Wien gab, wurde der Vortrag von Anton Zeilinger live in einen benachbarten Hörsaal übertragen.

Quantenphysiker Zeilinger präsentierte in seinem Vortrag "Schrauben aus Lichtquanten" Konzepte, die unserem Alltagsverständnis widersprechen – wie z.B. die "Verschränkung". Bei diesem Phänomen scheint es, als ob zwei voneinander getrennte Teilchen miteinander kommunizieren würden. Wenn man das erste Teilchen misst, kann man sofort sagen, was die Eigenschaft des zweiten Teilchens ist. Man könnte jetzt denken, dass diese Eigenschaften schon bei der Erzeugung der Teilchen festgelegt waren. Dem ist aber nicht so ...

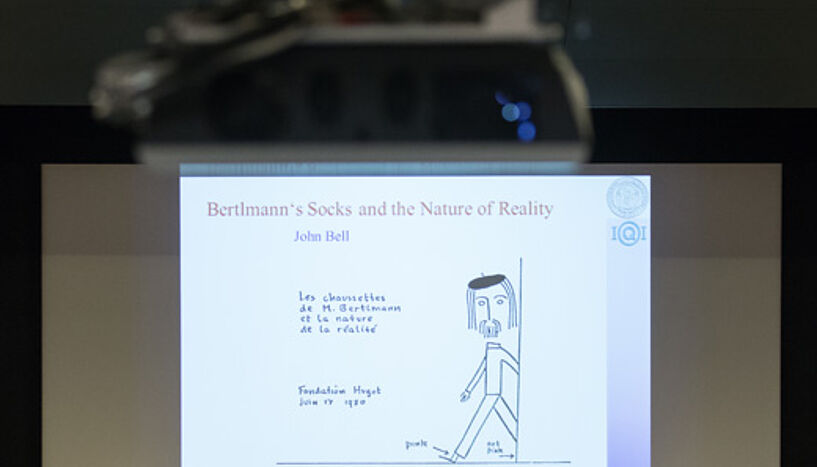

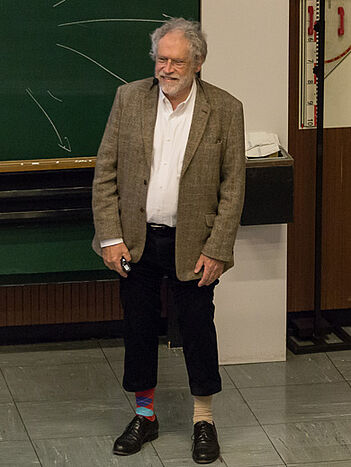

Der Physiker John Bell konnte bereits vor 50 Jahren zeigen, dass die quantenmechanischen Messungen andere Ergebnisse liefern würden, wenn die zwei verschränkten Teilchen ihre Eigenschaften schon vor der Messung gehabt hätten. Als anschauliches Beispiel diente damals wie heute der Physiker-Kollege an der Universität Wien, Reinhold Bertlmann, der jeden Tag zwei verschiedenfarbige Socken trägt. Wenn man den Socken am ersten Fuß sieht, weiß man, dass der Socken am zweiten Fuß eine andere Farbe haben muss. Der quantenmechanische Effekt der Verschränkung funktioniert aber anders: Bei quantenmechanisch verschränkten Socken würden sich deren Farben erst dann festlegen, wenn man ein Hosenbein lüftet, und nicht bereits bei der morgendlichen Kleiderwahl. Und tatsächlich, wie John Bell gezeigt hat, werden die Eigenschaften der einzelnen, miteinander verschränkten Teilchen erst dann festgelegt, wenn man eines der beiden misst. Das Verrückte dabei: Im Augenblick der Messung an einem der beiden Teilchen wird die Eigenschaft des anderen Teilchens festgelegt, egal wie weit die zwei Teilchen voneinander entfernt sind.

Passend dazu: die Wahl der Sockenfarben des Vortragenden.

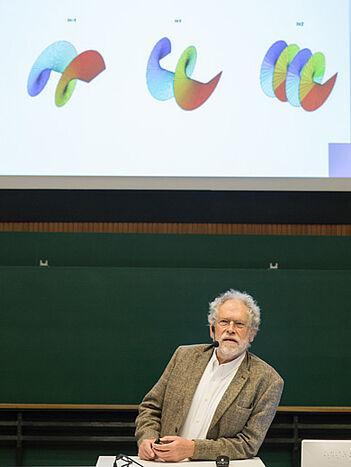

Das Hauptaugenmerk des ersten Vortrags in der Reihe "Physik-Matinee" lag aber auf einer neuen, noch wenig erforschten Eigenschaft des Lichts, nämlich auf den sogenannten "Lichtschrauben".

Diese Schrauben aus Licht ermöglichen es, in einem Lichtteilchen – dem sogenannten Photon – mehr als ein Bit an Information zu speichern. Dies bietet ein riesiges Potenzial für die klassische Datenübertragung. Man könnte dadurch z.B. die Rate an übertragener Information für WLAN-Router, Internet oder gar interplanetare Kommunikation um viele Größenordnungen erhöhen.

Die Verbindung von hoher Informationsdichte mit dem Effekt der Verschränkung ergibt ganz neue Eigenschaften und führt zu vielen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Quantenkryptographie, einer absolut sicheren Art der Verschlüsselung von Daten, sowie für zukünftige Quantencomputer. Diese Themen sind u.a. aktuelle Forschungsfelder in der Forschungsgruppe von Anton Zeilinger.

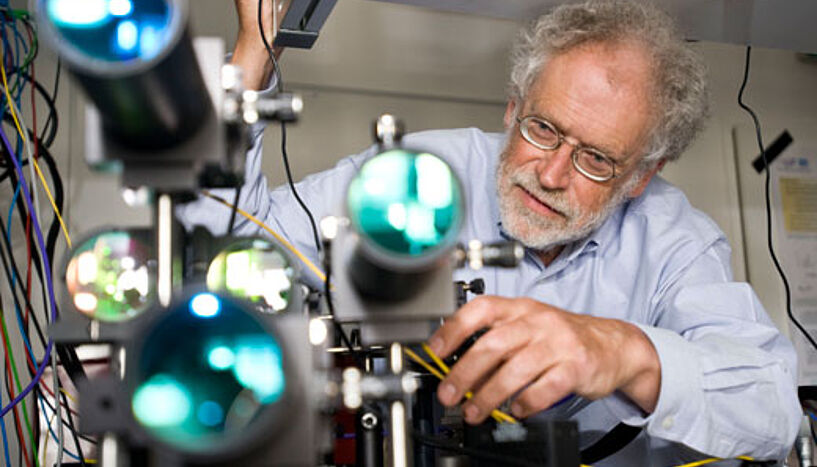

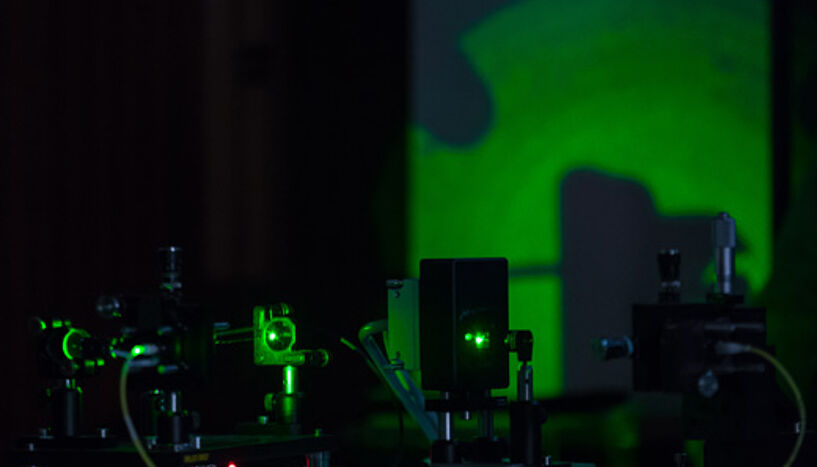

Eine Live-Demonstration der Lichtstrukturen durfte natürlich nicht fehlen. Dafür wurde ein experimenteller Aufbau mit einem Laser und einem Gerät für holographische Transformationen in den Hörsaal gebracht.

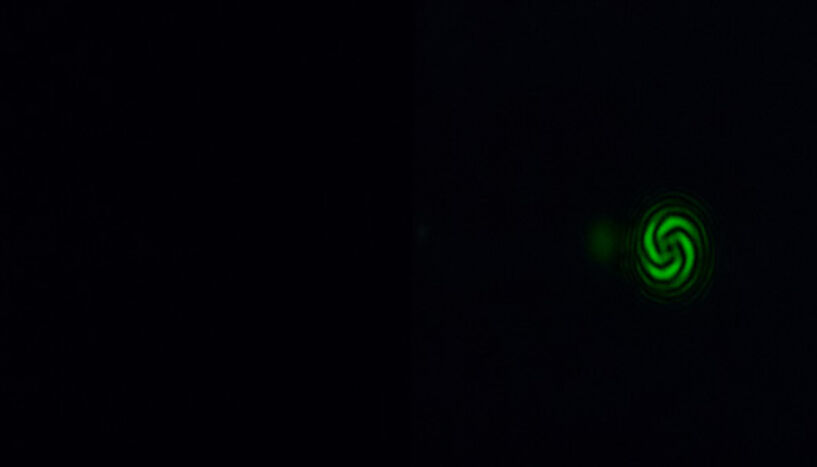

Anschließend führten mein Kollege Robert Fickler, ebenfalls PhD-Student in der Gruppe von Anton Zeilinger, und ich den ZuhörerInnen einige Beispiel-Strukturen vor. In diesem Bild sieht man eine Laser-Struktur, die zeigt, dass Licht einen Drehimpuls haben kann. Das bedeutet, dass sich Teilchen mit Hilfe von Licht drehen lassen. Je höher der Drehimpuls der Photonen, desto stärker können Teilchen gedreht oder auch gefangen werden. Das wird bereits in mehreren Labors auf der ganzen Welt in Experimenten benützt.

Ein weiteres Muster zeigt, wie Photonen eine Spiralform annehmen können. Alle diese Eigenschaften können auch zur Datenübertragung benützt werden.

Nach dem Vortrag nahmen noch viele BesucherInnen die Chance war, persönlich mit Anton Zeilinger zu sprechen und über Fragen der Physik und über die Grundlagen der Natur zu diskutieren. (Fotos: Joseph Krpelan/Universität Wien / Text: Mario Krenn)

Der Autor Mario Krenn ist PhD-Student in der Forschungsgruppe von Anton Zeilinger an der Fakultät für Physik der Universität Wien.