Auf dem Weg zu einem europäischen Geschichtsunterricht

Redaktion (uni:view) | 22. April 2014Am 9. und 10. April 2014 fand an der Universität Wien die Konferenz "Shared histories for a Europe without dividing lines" statt. Die Konferenz wurde vom Europarat in Zusammenarbeit mit der Universität Wien im Rahmen der österreichischen Präsidentschaft der Ständigen Ministerkonferenz organisiert.

Die Konferenz bildete den Abschluss des vierjährigen Europarats-Projekts "Shared histories for a Europe without dividing lines", und war zugleich der Beginn des neuen Projekts "Quality history education in Europe: building competences for a new generation of teachers", dessen Schwerpunkt die Qualität des Geschichtsunterrichts und der Ausbildung von Geschichtslehrer/innen in Europa sein wird. Die drei Themenschwerpunkte werden dabei die Stärkung (zivilgesellschaftlicher Prozesse von) "Partizipation", die "Demokratieentwicklung" (Förderung der demokratischen Kompetenzen von LehrerInnen und SchülerInnen) sowie die "Diversität" (insbesondere die Stärkung der Möglichkeiten zum Umgang mit kulturellen Unterschieden) sein.

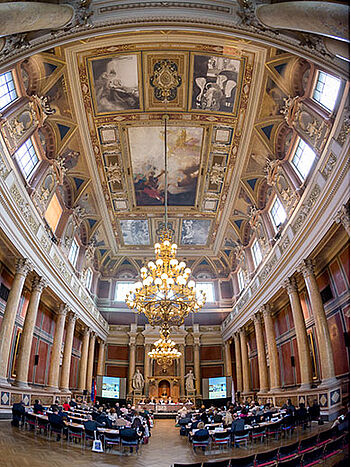

Ein weiterer Anlass der Konferenz war der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Kulturkonvention. Die damals 14 Signatarstaaten des Europarates mit Sitz in Straßburg bekräftigten darin den Willen zur Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit im Bereich der Kultur, der Bildung und des Sports in der Absicht, die nationalistischen Feindbilder abzubauen und das gemeinsame europäische Erbe zu erschließen. Als Veranstaltungsort wurde der Große Festsaal der Universität gewählt – hervorragend passend für diesen Event. Die TeilnehmerInnen waren begeistert, das geschichtsträchtige Ambiente und die künstlerische Ausgestaltung des Raums blieben auch in den Festreden nicht unerwähnt.

ExpertInnen im Bereich "history education/active citizenship education" aus allen 50 Mitgliedsstaaten des Europarats sowie VertreterInnen von internationalen Bildungsorganisationen und NGOs diskutierten zu aktuellen Fragen der Geschichtsdidaktik und fragten nach europaweit gemeinsamen Aspekten und Zugängen zum Geschichtsunterricht. Für die Organisation der Konferenz zeichneten Tatiana Minkina-Milko, die Leiterin der Abteilung "History Education" beim Europarat in Straßburg, und Alois Ecker, der Leiter des Schwerpunkts: Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, verantwortlich.

Die Eröffnungsreden hielten Botschafter Martin Eichtinger (Außenministerium), Andrea Schmölzer (Ministerium für Bildung und Frauen), Sektionschefin Barbara Weitgruber (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Senatsvorsitzende Universität Wien) und Claudia Theune-Vogt (Dekanin der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien), die auch die Begrüßungsworte des Rektors der Universität Wien Heinz W. Engl überbrachte.

Botschafter Martin Eichtinger leitet die Kulturpolitische Sektion des Österreichischen Außenministeriums. In seiner Rede verwies er auf die Ständige Ministerkonferenz beim Europarat und betonte die Bedeutung der Europäischen Kulturkonvention, welche als erstes gemeinsames Abkommen die kulturelle Zusammenarbeit in Europa propagierte. Geschichte und Geschichtsunterricht stellen eine wichtige Komponente im Abbau nationaler Vorurteile und Stereotype sowie im Aufbau eines europäischen Geschichtsbewusstseins in einer sich globalisierenden Welt dar. Eichtinger betonte, dass das "kulturelle Erbe" Europas als ein dynamischer Prozess zu sehen ist, den es weiter zu befördern gilt. Auch in der Zukunft gehe es darum, die Gemeinsamkeiten in der Vielfalt europäischer historischer Narrative herauszuarbeiten aber auch die Stärke dieser Vielfalt zu betonen.

Ministerialrätin Andrea Schmölzer leitet die Abteilung für Internationale multilaterale Angelegenheiten des Bundesministeriums für Bildung und Frauen. Sie betonte in ihrer Rede die Rolle des Europarats für die Bildungszusammenarbeit in Europa. Das BMBF unterstütze seit vielen Jahren diese Arbeit des Europarats, z.B. durch die Co-Finanzierung des Europäisches Fremdsprachenzentrum in Graz sowie der Studien zur GeschichtslehrerInnenausbildung in Europa. Der Geschichtsunterricht und die LehrerInnenbildung spielten eine wesentliche Rolle für die Politische Bildung (active citizenship education), wobei die Demokratieerziehung und die Menschenrechtsbildung verstärkt werden sollten. Der Vergleich nationaler Geschichtsnarrative bringe eine Bereicherung und Stärkung der europäischen Identität und trage so zum Aufbau einer multikulturellen Perspektive bei.

Sektionschefin für Wissenschaftliche Forschung und Internationale Angelegenheiten im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Barbara Weitgruber, wies auf die Bedeutung des Europarats für die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Kultur hin. Die Forschungszusammenarbeit im Europäischen Hochschulraum habe durch die neuen Förderprogramme (z.B. Horizon 2020, Erasmus +) eine gute Grundlage. Die vergleichende Forschung für eine evidenzbasierte Wissenschafts- und Bildungspolitik (Eurydice, etc.) und die Mobilität von Studierenden wären Eckpfeiler dieser Zusammenarbeit in Europa. Die Stärkung der Mobilität wäre besonders auch für Lehramtsstudierende im Fach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung eine Chance, nationale Geschichtsnarrative zu vergleichen und den Horizont für europäische und globale Zusammenarbeit zu öffnen (z.B. durch Joint Master-Programme und Doktoratsprogramme für LehrerInnenbildung).

Senatsvorsitzende Gabriele Kucsko-Stadlmayer unterstrich als Verfassungsjuristin den Bezug zur "European Commission for Democracy through Law" (Venice Commission) und die Bedeutung des Europarats für die Entwicklung einer gemeinsamen Rechtskultur für Europa. Eine vergleichbare Rolle spiele das Projekt "Shared histories for a Europe without dividing lines" für die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Geschichtskultur. Die Zusammenarbeit des Europarats mit den Universitäten sei eine wesentliche Säule, um die wissenschaftliche Fundierung europapolitischer Projekte zu bestärken und die kulturellen Annäherungsprozesse zu fördern. Die Universität Wien als größte LehrerInnenbildungs-institution in Österreich trage eine große Verantwortung im Bildungssektor. Mehr als 50 Prozent der SekundarstufenlehrerInnen gehen in den kommenden Jahren in Pension. Investitionen und Reformen (wie z.B. die aktuelle Studienplanreform im Lehramt) seien eine Chance, die Qualität der LehrerInnenbildung zu stärken. Kucsko-Stadlmayer schloss mit dem Dank an die OrganisatorInnen sowie die Damen und Herren des Veranstaltungsmanagements der Universität Wien.

Nach der Begrüßung seitens der Senatsvorsitzenden Gabriele Kucsko-Stadlmayer (rechts) und der Dekanin Claudia Theune-Vogt, die auch die Grußbotschaft von Rektor Engl übermittelte, erteilte Sektionschefin Barbara Weitgruber (links) das Wort an Snežana Samardžić-Marković (Mitte), die Generaldirektorin der Sektion II des Europarats, die mit ihrer Rede "History education projects in the context of the Council of Europe's commitments" in das Konferenzthema einführte.

Heute ist der Europarat mit 50 Mitgliedsstaaten die größte intergouvernementale Organisation Europas. Eines seiner Ziele, weit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, ist die Propagierung der Menschenrechtsbildung, der Demokratieerziehung und der interkulturellen Verständigung. Er trägt seit nunmehr 60 Jahren durch zahlreiche Projekte maßgeblich zur kulturellen Zusammenarbeit in Europa bei.

Im ersten Panel der Konferenz folgte nach einleitenden Vorträgen von Dominic Sachsenmaier (Universität Bremen) zur europäischen Kulturpolitik nach den beiden Weltkriegen, sowie Botschafter Josep Dalleres (Europarat) zur Entwicklung der Zivilgesellschaft im 20. Jh. ein Runder Tisch, der sich mit den Herausforderungen an den Geschichtsunterricht im heutigen Europa auseinandersetzte. Neben Sachsenmayer und Dalleres diskutierten Jean-Michel Leclercq (F), Alois Ecker (A), Nils Edward Naastad (N), Marko Šuica (RS), Kyriakos Pachoulides (CY) und Maksim Milto (B) mit Tatiana Minkina-Milko. Unterstrichen wurde u.a. die Notwendigkeit zur Stärkung von sozial- und kulturgeschichtlicher sowie globalgeschichtlicher Aspekte in der LehrerInnenbildung, die Intensivierung der Forschung zum "visual turn" (eLearning, Neue Medien) in der Geschichtsdidaktik sowie die Notwendigkeit zur Schulung der GeschichtslehrerInnen in Konfliktmanagement, Diversity-Management und Teamarbeit.

Am Nachmittag wurden beim zweiten Panel unter Leitung von Vizerektor Heinz Faßmann Ergebnisse des Vier-Jahres-Projektes vorgestellt: Große Aufmerksamkeit fand die Präsentation der CHE-Studie durch Alois Ecker. Zwischen 2010 und 2012 wurden die Curricula zur Ausbildung von Lehrer/innen der Geschichte, Sozialkunde und der Politischen Bildung von 46 Bildungseinrichtungen in 33 Nationen untersucht. Wie die Studie zeigt, wird die Orientierungsfunktion für Politik und Gesellschaft, die den GeschichtslehrerInnen in der öffentlichen Erwartung zugeschrieben wird, in ihrer Grundausbildung relativ selten explizit wahrgenommen. Zentrale Kompetenzen wie der Umgang mit kultureller und sprachlicher Vielfalt, die Erschließung multikultureller Zugänge zur Geschichte, die Erarbeitung interkultureller historischer Vergleiche oder der kritische Umgang mit Rassismus und Xenophobie seien sehr selten explizite Ziele der Ausbildungscurricula. Selbst die Erarbeitung geläufiger sozialwissenschaftlicher Kategorien wie Gender und Diversität oder die Kenntnis der Menschenrechte werde in vielen Ausbildungsgängen kaum oder gar nicht eingefordert.

Höhepunkt der Konferenz am 10. April war die Präsentation eines E-Books, an dessen Erstellung Expert/innen aus vielen Mitgliedsstaaten des Europarats beteiligt waren. Auf mehr als 900 Seiten finden sich wissenschaftliche Beiträge, Unterrichtsmaterialien sowie viele z.T. neue (Bild-) Quellen zu vier Themenbereichen: Industrielle Revolution, Bildungsgeschichte, Menschenrechte in der Bildenden Kunst, Europa und die Welt. "Shared histories for a Europe without dividing lines" will mit diesem Buch einen Beitrag zur Förderung des Bewusstseins eines gesamteuropäischen kulturellen Erbes. Am 5. Mai 2014, dem Europatag, der anlässlich der Gründung des Europarats am 5. Mai 1949 alljährlich gefeiert wird, soll das E-Book der Öffentlichkeit vorgestellt und dann kostenlos zugängig gemacht werden.

Der zweite Tag der Konferenz wurde im Europahaus abgehalten. Es war ein intensiver Arbeitstag für die Konferenzteilnehmer/innen. In Arbeitsgruppen wurde einerseits überlegt, welche Möglichkeiten der Verbreitung und Bekanntmachung des E-Books sich anbieten und wie es idealerweise im Unterricht in den Mitgliedstaaten eingesetzt werden kann. Andererseits wurden Vorbereitungen für das neue Projekt "Quality history education in Europe: building competences for a new generation of teachers" getroffen und erste Überlegungen dazu angestellt.

Aufbauend auf die Ergebnisse der CHE-Studie soll im nächsten Vier-Jahres-Projekt daran gearbeitet werden, die neue Generation an Geschichtslehrer/innen so auszubilden, dass sie bestmöglich auf die Vielfalt eines gemeinsamen Europas vorzubereitet ist. Zur Unterstützung dieses Ziel wurden unterschiedliche Schritte angedacht: Die Anforderungen an GeschichtslehrerInnen des 21. Jahrhunderts sollten systematisch beschrieben werden. Darüber hinaus gelte es, Parameter, die einen qualitativ hochwertigen Geschichtsunterricht auszeichnen, zu definieren und geeignete Vorschläge zu erarbeiten, welche die Geschichtslehrer/innen auf die Unterrichtsarbeit im digitalen Zeitalters optimal vorbereiten. Die Geschichtslehrer/innen sollen ihre SchülerInnen bestmöglich auf die Werte in einer demokratischen Gemeinschaft sowie auf die Anforderungen und Chancen einer multikulturellen Gesellschaft vorbereiten können. (Text: Thomas Harbich und Bettina Paireder. Foto 1: Tatiana Milko, Fotos 2-10: Klaus Ranger, Fotos 11-12: Thomas Harbich, Fotos 13-15: Bettina Paireder)

- Europarat

- Schwerpunkt: Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung der Universität Wien

- Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Wien

- CHE – The research network for civic and history education in Europe

- CHE-Studie (PDF)

- Artikel "Studie: Mängel bei Geschichtelehrer-Ausbildung" (wien.ORF.at, 8.4.)

- Artikel "Geschichtelehrer: Zahlen und Fakten rücken aus dem Fokus" (Die Presse, 8.4.)

- zur Pressemitteilung der Universität Wien (1.4.)