Wie soziale Amöben den Blick auf die Evolution von Chlamydien verändern

08. Juli 2025Einige Chlamydien können sich direkt von Wirtszelle zu Wirtszelle verbreiten

Chlamydien sind bekannte Krankheitserreger des Menschen. Ein besseres Verständnis dieser Bakterien ist für ihre Bekämpfung essenziell. Ein Team von Mikrobiolog*innen der Universität Wien konnte nun zeigen: Einige Chlamydien verzichten vollständig auf eine infektiöse extrazelluläre Form und verbreiten sich stattdessen direkt von Wirtszelle zu Wirtszelle. Damit eröffnen die Wissenschafter*innen neue Perspektiven auf die Entstehung symbiotischer und pathogener Lebensstile bei Bakterien. Die Studie wurde aktuell im renommierten Fachmagazin Current Biology veröffentlicht.

Chlamydien verursachen unter anderem sexuell übertragbare Infektionen und das Trachom, eine schwere Augenentzündung. "Dass Chlamydien auch in der Umwelt weit verbreitet sind und dort in Tieren aber vor allem innerhalb von Einzellern wie Amöben leben, ist nur wenigen bekannt", sagt Mikrobiologe Matthias Horn von der Universität Wien und Forscher im FWF Cluster of Excellence "Microbiomes drive Planetary health". Gemeinsam mit seinem Team hat er eine außergewöhnliche Anpassung dieser Bakterien beschrieben, die neue Einblicke in deren Evolution gibt.

In ihrer aktuellen Studie konzentrieren sich die Wissenschafter*innen auf sogenannte soziale Amöben der Gattung Dictyostelium. Obwohl diese Amöben üblicherweise als Einzeller in Böden leben, strömen bei Nahrungsmangel Zehntausende dieser Einzeller zusammen, um gemeinsam komplex aufgebaute Fruchtkörper zu bilden. An der Spitze der Fruchtkörper befinden sich Amöbensporen, die in die Umwelt verteilt werden und so das Überleben der Population sichern. "Dieses kollektive Verhalten stellt nicht nur eine faszinierende biologische Strategie dar, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für Symbionten wie Chlamydien, sich innerhalb der Wirtspopulation zu verbreiten", erklärt Erstautor Lukas Helmlinger.

Tatsächlich konnte das Forschungsteam zeigen, dass die untersuchten Chlamydien – eine neu beschriebene Art namens Reclusachlamydia socialis – ihre Wirtszellen während dieser sozialen Phase direkt infizieren, ohne je eine extrazelluläre Form auszubilden. "Alle bisher bekannten Chlamydien durchlaufen einen zweiphasigen Entwicklungszyklus mit einer widerstandsfähigen infektiösen Form, die außerhalb der Wirtszelle überdauern kann. Diese Form fehlt hier vollständig", so Helmlinger.

Der Verlust der extrazellulären Form ist nicht nur mikroskopisch sichtbar, sondern auch genetisch: "Diesen Chlamydien fehlen zentrale Gene, die für das Überleben in dieser Phase essenziell sind", sagt der Studienleiter Matthias Horn. Stattdessen besitzen die Bakterien zahlreiche Proteine, die Proteinen von Tieren, Pflanzen oder Einzellern ähneln und vermutlich gezielt in Wirtsprozesse eingreifen.

Für das Forschungsteam ist das ein möglicher evolutionärer Zwischenschritt: "Die enge Verbindung zur Wirtszelle und die Anpassung an eine multizelluläre Lebensweise könnten frühe Stadien auf dem Weg zum Krankheitserreger bei Tieren widerspiegeln", meint Horn. Der Verzicht auf die extrazelluläre Phase sei in diesem Zusammenhang nicht ein Verlust, sondern eine Spezialisierung: "Wenn der Wirt regelmäßig Zell-Zell-Kontakt herstellt, ist eine überlebensfähige Form außerhalb der Zelle schlicht überflüssig."

Die Studie eröffnet neue Perspektiven auf die Entstehung symbiotischer und pathogener Lebensstile bei Bakterien. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden untersuchen, welche genetischen Mechanismen diesen Wandel ermöglichen und ob ähnliche Anpassungen auch bei anderen Umweltchlamydien vorkommen.

Originalpublikation:

The adaptation of chlamydiae to facultative host multicellularity. Lukas Helmlinger, Patrick Arthofer, Norbert Cyran, Astrid Collingro, Matthias Horn. In Current Biology, 2025.

DOI: 10.1016/j.cub.2025.06.014

Abbildungen:

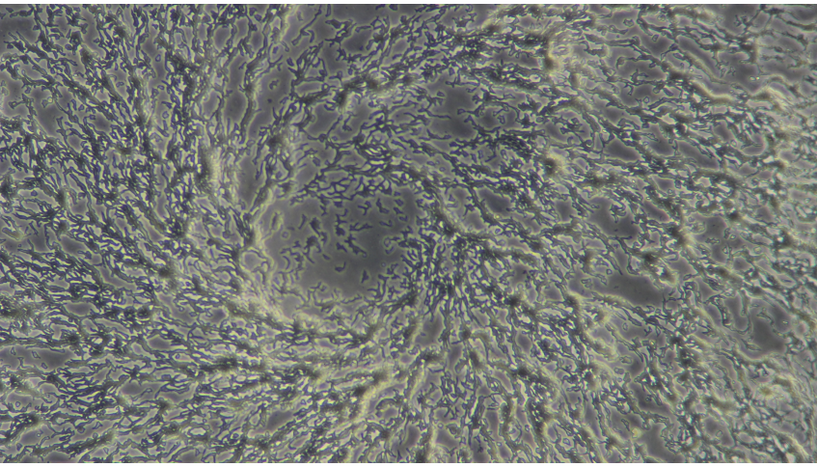

Abb. 1: Die mikroskopische Aufnahme zeigt, wie sich soziale Amöben bei Nahrungsmangel aggregieren, um zusammen vielzellige Fruchtkörper zu bilden. Die Chlamydien nutzen den engen Zellkontakt während dieser Phase, um neue Wirtszellen zu infizieren. C: Lukas Helmlinger

Abb. 2: Zehntausende einzellige Amöben bilden zusammen jeweils einen Fruchtkörper, der Sporen enthält und das Überleben unter schwierigen Umweltbedingungen sicherstellt. Auch die Chlamydien innerhalb der Sporen können dadurch überleben. C: Lukas Helmlinger

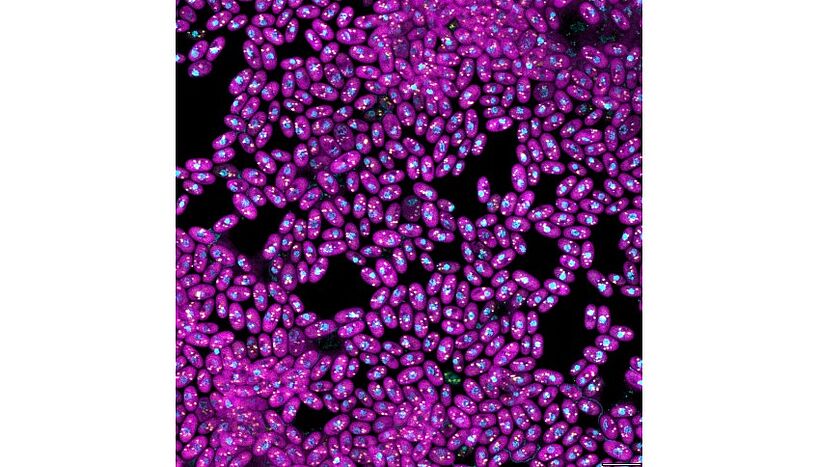

Abb. 3: Fluoreszenzmikroskopie ermöglicht den Forscher*innen das Innenleben der Sporen zu betrachten. In den Amöbensporen (Magenta) erkennt man nicht nur die gefärbten Zellkerne (Cyan), sondern auch die Chlamydien (gelb). C: Lukas Helmlinger

Wissenschaftlicher Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Matthias Horn

Zentrum für Mikrobiologie und UmweltsystemwissenschaftUniversität Wien

1090 - Wien, Althanstraße 14

+43-1-4277-543 93

http://cmess.csb.univie.ac.at

matthias.horn@univie.ac.at

Rückfragehinweis

Theresa Bittermann

Media Relations, Universität Wien1010 - Wien, Universitätsring 1

+43-1-4277-17541

theresa.bittermann@univie.ac.at

Downloads:

Abb1_HornHelmlinger.JPG

Dateigröße: 2,34 MB

Abb2_HornHelmlinger.jpg

Dateigröße: 1,47 MB

Abb3_HornHelmlinger.jpg

Dateigröße: 476,29 KB