Erfolgreicher Start des ersten weltraumgeeigneten Quantencomputers

17. Juli 2025Kommunikation mit dem Satelliten erfolgreich hergestellt – erste Experimente starten

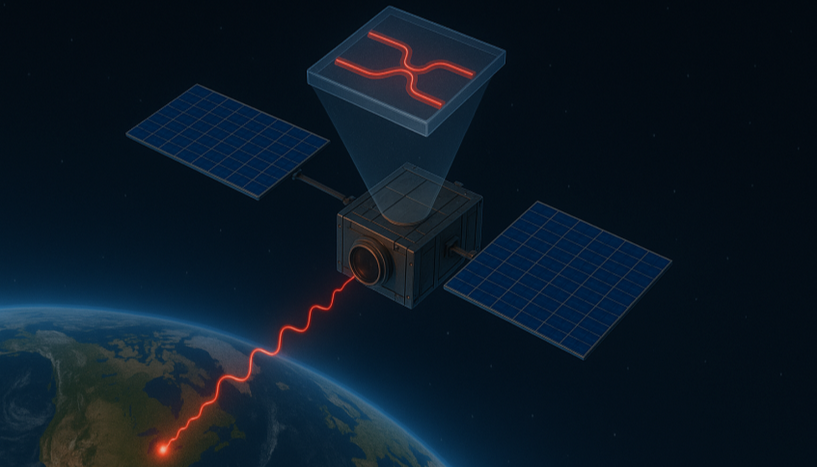

Ein internationales Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Philip Walther von der Universität Wien in Österreich hat einen photonischen Quantencomputer entwickelt, der den harten Bedingungen einer Weltraummission standhalten kann. Zum ersten Mal wurde ein Quantenprozessor in einen Satelliten integriert, der sich nun in einem Orbit von etwa 550 km um die Erde befindet. Diese Mission wird Einblicke in die Möglichkeiten die Quantentechnologien bieten, um die aktuelle Technologie für Weltraummissionen zu verbessern und die dortigen Aufgaben zu unterstützen. Die Kommunikation mit dem Satelliten wurde erfolgreich hergestellt und die Forscher*innen evaluieren die ersten Ergebnisse und arbeiten an den ersten Experimenten.

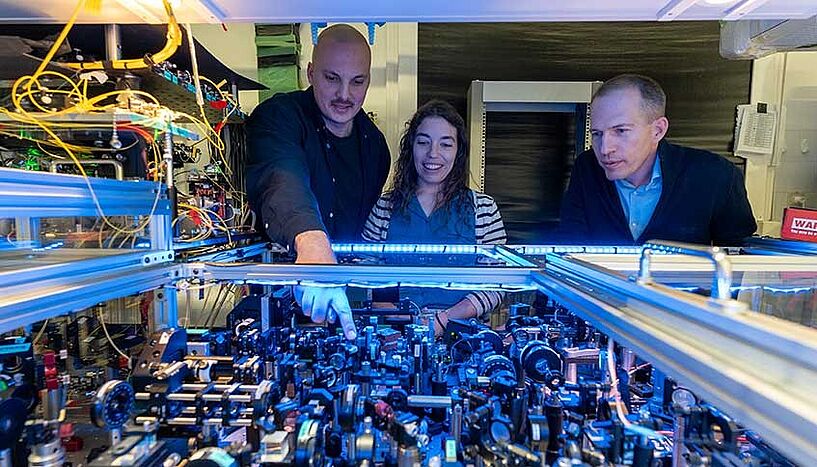

"Ich bin sehr stolz darauf, dass der erste Quantencomputer, der sich jetzt im Weltraum befindet, von Forschern in Österreich entwickelt wurde. Wir haben die Grenzen der aktuellen photonischen Technologien erweitert, um ein vielseitiges Werkzeug für die Durchführung von Quantenexperimenten unter den extremen Bedingungen einer Weltraummission zu schaffen. Wir freuen uns auf die Innovationen und Anwendungen, die aus diesem System hervorgehen werden", sagt Projektleiter Philip Walther von der Universität Wien.

Quantencomputer entwickeln sich rasch zu einer Schlüsseltechnologie, welche Vorteile für ressourcenintensive Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Finanzen, Medizin und künstliche Intelligenz verspricht. Sie sind in der Lage, spezielle Probleme zu lösen, die selbst die leistungsstärksten Supercomputer der Welt nicht bewältigen können. Doch wie die ersten Computer in den 1950er Jahren werden sie in der Regel in stark kontrollierten Umgebungen betrieben, wie etwa in großen Forschungslaboren, die mit kryogenen Systemen, Reinräumen oder Schwingungsabsorption ausgestattet sind. Darüber hinaus müssen regelmäßig Überprüfungen, Anpassungen und Kalibrierungen von Spezialisten durchgeführt werden. All dies ist im Weltraum nicht möglich, wo Ressourcen begrenzt sind und die Umweltbedingungen unkontrollierbar sind.

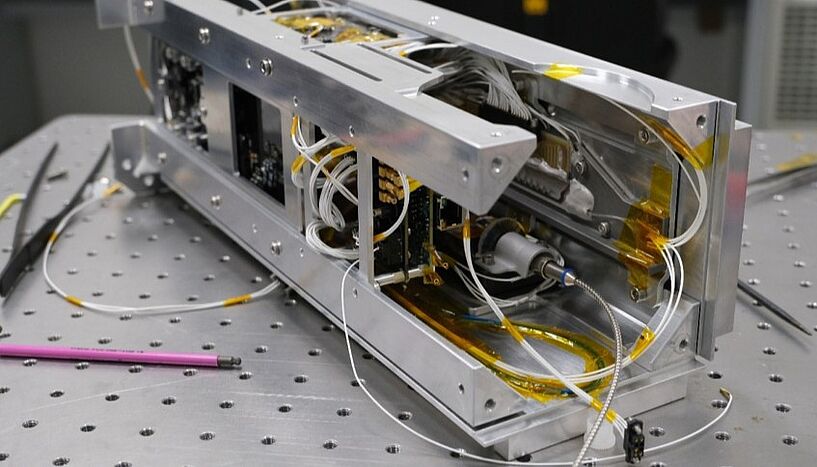

"Unser Experiment musste auf die Größe eines Schuhkarton schrumpfen, sehr energieeffizient sein und thermischen und mechanischen Stößen standhalten", sagt Iris Agresti, eine PostDoc-Forscherin der Gruppe. "Außerdem mussten wir eine Steuerungssoftware entwickeln, die das Gerät autonom betreiben und mögliche Ausfälle verhindern kann.

"Aus diesem Grund mussten wir Elemente, die üblicherweise in photonischen Laboren verwendet werden anpassen. Komponenten wie Einphotonenquellen, Detektoren und Fasern mussten angepasst werden, um robust, klein und fernsteuerbar zu sein", fügt Tobias Guggemos, ein weiterer PostDoc in der Gruppe, hinzu. "Zusätzlich mussten wir zahlreiche Sicherheitsvorschriften für Weltraummissionen einhalten." Um diese Mission erfolgreich zu machen, arbeitete das österreichische Team mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem Nationalen Forschungsrat (CNR) in Mailand, dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und dem Wiener Start-up Qubo Technology zusammen.

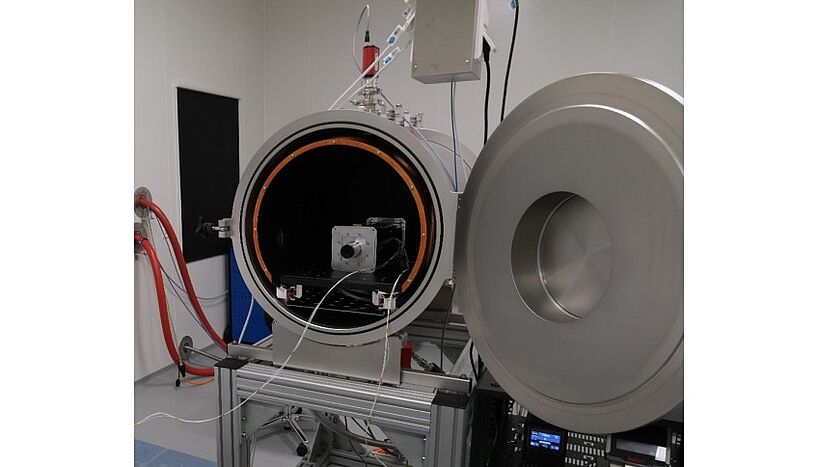

Der Quantencomputer ist mit einer Bordkamera verbunden, um potenzielle Anwendungen des Aufbaus für die Erdbeobachtung zu untersuchen. Die Komponenten wurden mehreren Tests unterzogen, um Vibrationen und Stöße zu simulieren, die bei typischen Raketenstarts auftreten. Sie mussten auch in einer thermischen Vakuumofen gebacken werden, um eingeschlossenes Gas freizusetzen und Explosionen zu verhindern.

Das erforderliche Fachwissen wurde als gemeinsame Unternehmung mit einem Forschungsteam des CNR Mailand gesammelt und entwickelt. Sie entwickeln den photonischen Chip, welcher die Quantenrechenaufgaben durchführen wird. Darüber hinaus unterstützten drei Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin, München und Trauen mit ihrem Fachwissen über Weltraummissionen und stellten ihre Vakuumkammern für Tests und die dortigen Einrichtungen für die Endmontage des Satelliten in ihren Reinräumen zur Verfügung.

"Diese Zusammenarbeit katapultiert Europa an die Spitze für Weltraummissionen mit Quantencomputern. Dies könnte die nächste Generation energieeffizienter Satelliten hervorbringen", schließt Philip Walther.

Abbildungen:

Abb. 1: Das Kernteam des Projekts direkt nach der Endmontage der Satellitennutzlast (vorne). C: Walther Group/Courtesy of DLR RSC3 (Trauen, Germany)

Abb. 2: Das Innenleben der Satellitennutzlast während der Montage. C: Walther Group/Courtesy of DLR RSC3 (Trauen, Germany)

Abb. 3: Die Nutzlast während der Betriebsimulation des Quantenprozessors im Weltraum in der thermischen Vakuumkammer am Institut RS3C des DLR in Trauen. C: Walther Group/Courtesy of DLR RSC3 (Trauen, Germany)

Abb. 4: Illustration des Satelliten mit Quantencomputer. C: Iris Agresti

Abb. 5: Für das Satellitenprojekt ist es dem Team um Simon Steiner, Iris Agresti und Philip Walther (v.l.n.r.) gelungen, ein ganzes Quantenlabor auf die Größe eines Schuhkartons zu schrumpfen. C: Alexander Bachmayer

Wissenschaftlicher Kontakt

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Philip Walther

Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation Fakultät für PhysikUniversität Wien

1090 - Wien, Währinger Straße

+43-1-4277-72560

+43-664-8175859

philip.walther@univie.ac.at

Rückfragehinweis

Mag. Alexandra Frey

Media Relations ManagerUniversität Wien

1010 - Wien, Universitätsring 1

+43-1-4277-17533

+43-664-8175675

alexandra.frey@univie.ac.at

Downloads:

Fig1_Walther_01.jpg

Dateigröße: 223,76 KB

Fig2_Walther_01.jpg

Dateigröße: 254,35 KB

Fig3_Walther_01.jpg

Dateigröße: 135,34 KB

Illustration_Quantencomoputer_im_All_CR_Iris_Agresti.png

Dateigröße: 2,24 MB

Steiner_Agresti_Walther_Quantenlabor_CR-Alexander-Bachmayer_web_01.jpg

Dateigröße: 85,09 KB